|

Linguale / Semiotische Modalität – be-reiz/ts ‚von Anfang an‘ unvermeidlicher-!/? Zeichenverwendungen und\aber ihrer, auch hier mit dem und im Schloss mensch(enheit)licher Wiss- und Könnbarkeiten, weder los zu werdenden, noch zu übertreffende – obwohl / auch falls einander, Ideale / Ideen, [Hyper-]Realitäten, mindestens [Vorstellung(en) über / von] sich selbst, repräsentierbare/r –, Grammatica. |

Aus nahezu allen Richtungen verbinden zahlreiche Türen sowie Fenster auch direkt in den, respektive aus dem, Ritterinnen- und Ritter- bzw. Ahnensaal. Jenem Vorstellungs- und Möglichkeitenraum sämtlicher, zumindest menschlicher, Semiotik - auch und gerade in der linguistisch etwas anderen Bedeutung des, eben mittels Sprachen, hier endlich reflektierten, immerhin manchmal sogar zutreffend, Erahnen-Könnens dessen, was/wer gemeint - und nicht allein zu wissen (zu) behaupten was, wie repektive wann / wo(zu) gesagt und\aber ausgedrückt - ist. bis gewesen sein wird.. |

|

|

Worüber nicht gesprochen werden könne – so beginnt bekanntlich

der letzte (soweit gar zugleich auch der erste grenzziehende)

Gedanke und Schlusssatz in einem, bis in

dem, Gründungsdokument analytischer

Sprachphilosophie, und schließt – darüber müsse

geschwiegen werden (soweit |

|

[Innen, an, von der Türe des Böhmischen

Treppenturmes, zumal (vor) der Aufklärung(en – derselben),

verborgen/verbunden mit der sozialpsychologisch( grau)en Terasse:

Analytische, auch sogenannte

‚Sprach‘-, Philosophie fragt/forschtt weniger

[Innen, an, von der Türe des Böhmischen

Treppenturmes, zumal (vor) der Aufklärung(en – derselben),

verborgen/verbunden mit der sozialpsychologisch( grau)en Terasse:

Analytische, auch sogenannte

‚Sprach‘-, Philosophie fragt/forschtt weniger

ontologisch/epistemologisch, bis überhaupt nichts, was respektive wer ein Objekt, oder gar Subjekt, ist oder wird. – Sondern vielmehr: Was bedeutet (/bis hinterlässt) der jeweilige (zumal sprachliche) Ausdruck (bei) wehem (zumal wechselseitig [teilnehmend]) beobachtenden Menschen (wann) für Eindrücke, bis Aufmerksamkeit/en?]

#hierfoto

|

|

Handhabung – gar ‚Überwindung‘ des geradezu ‚lebendigen‘, ‚fließenden‘, bis ‚diskontinuierlichen‘, gar nicht einmal notwendigerweise singulären, ‚Zwischen‘-‚Raums‘-ה, der Lücke/n zwischenוversus: Gesagt und\aber Gemeint. Die (auf

der Lücke des/im He ‚beruhende‘ Vorläufigkeit / Kontingenz / Nichtigkeit

/ Unvollkommenheit dieser (unserer)

ganzen (‚Welt/en‘-)Wirklichkeit/en

OLaM/oT עולמות. mit ihrem, nicht immer oder allen willkommenen, Vervollständigungsbedarf (und sei

es gar um ein י Jud?) ermöglicht

es uns/Ihnen auch, wenigstens die Vorstellungen der/von Realitäten, jederzeit neu, erneut zu einem neuen

Versuch nocheinmal, zu betreten. Ein – umsinnendes, bis sich (be)kehrendes –

Hineinspringen (ins fientische

Geschehen des Lebens), das

zumindest so manchen 'KünderInnen der Gewissheit'

ungehörig, bis obszön, erscheinen mag, ohne es (und schon gar nicht des- oder deretwegen)

zu sein/werden. |

Ein (bis der) ganz zentraler, geradezu 'nitten' im Wissen der, und zwischen allen, Menschen gelegener, endlich nicht weniger Alltags- als Festraum, sehr nahe dem großén grünen Treppenhaus des Handelns. und nahe an einer direkten Wendeltreppe ebenfalls zum bzw. vom (überhaupt und gerade Denken-)Können (wie zur 'Portugiesischen Gallerie'). Durch mehrerlei Zugänge zur, und eben keineswegs ohne die, Geschichte mit dem Salon der Analytik und den darunterliegenden Modalitäten (des roseroten Treppenhauses) verbindbar, bis verbunden. |

Zudem auch noch verschlimmbessert durch die 'pelegscheen' äh Kulturen vergleichenden Beliebigkeiteindrücke der Bezeichnungswahl für (abstrakte bis konkrete) Kategorien der als-Striktur alles Erkennens in den jeweiligen Sprachen:

Three English gentlemen, meet in their club. The first

one wanted to know, what they could and should to be actually proud off?

Three English gentlemen, meet in their club. The first

one wanted to know, what they could and should to be actually proud off?

The ‘second/next’ one thought, it is the empire

(or

even the Commonwealth).

But that's not wat the first gentleman meant. And the third one's answer ‘the

fleet’ didn't match, too.

‘No’, explains the first one, ‘its the language’. – And he picks a thing from the table to demonstrate: ‘Take that for instance, that here. The French call it <cuillere>,, the Germans call it <Loeffel>, but we, we call it <spoon>. – And that's exactly what it is!’ (vgl. Willhelm Vossenkuhl)

$ Die Abbildung /

Denkform ist, auch alle Bilder (inklusive Erfahrungen/Erlebnisse und Vorstellungen/Erinnerungsfirmamente) ein und des selben Objektes/Subjektes zusammen genommen, sind, eher

selten (bis ‚zu häufig‘) das Gemeinte und/oder

überhaupt nicht das Abgebildete / Dargestellte (‚selbst‘, ‚an sich‘ oder gar ‚an und für sich‘)

– sondern eben dessen – sogar weder immer völlig

willkürlich, doch durchaus variabel, wählbar beliebige, noch jemals

(wechselwirkungs)einflusslose – Repräsentation(en) / ‚(be- bis er)greifendes Verstehen‘

(auch keine

‚Wi[e]derspiegeleungen‘

oder ‚bloße Schatten‘ pp.).

Die Abbildung /

Denkform ist, auch alle Bilder (inklusive Erfahrungen/Erlebnisse und Vorstellungen/Erinnerungsfirmamente) ein und des selben Objektes/Subjektes zusammen genommen, sind, eher

selten (bis ‚zu häufig‘) das Gemeinte und/oder

überhaupt nicht das Abgebildete / Dargestellte (‚selbst‘, ‚an sich‘ oder gar ‚an und für sich‘)

– sondern eben dessen – sogar weder immer völlig

willkürlich, doch durchaus variabel, wählbar beliebige, noch jemals

(wechselwirkungs)einflusslose – Repräsentation(en) / ‚(be- bis er)greifendes Verstehen‘

(auch keine

‚Wi[e]derspiegeleungen‘

oder ‚bloße Schatten‘ pp.).

Erhebliche (doch nicht einmal alle) Teile von Raum und Zeit (und erst recht nicht das, diese gesamte ‚Schlossanlage‘, ‚Stadt‘, ‚Landschaft‘ und so weiter) ‚überblickend‘, doch immerhin quasi sogar, und schon des Arithmetischen bzw. Meinens Gewölbe nochmal ‚überwölbend‘, ahnen nicht einmal alle Fachleute wie wesentlich und weitgehend ....

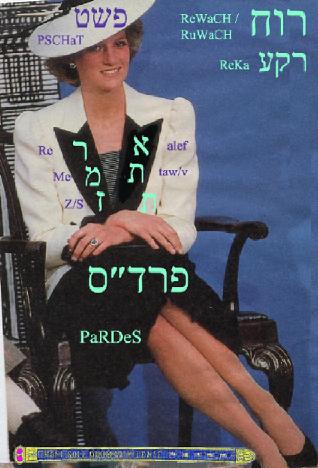

‚Gedichte‘ / Lieder enthalten – (gleich gar besteht Lyrik) im Unterschied zur, ja durchaus ebenfalls (anstatt irgendwie immer ‚nur‘) ‚erdachten‘, Literatur im besonders ausführlichen Allgemeinen – ihre ‚inhaltliche Botschaft‘ bekanntlich in besonders verdichteten, konzentrierten bis vereinfachten (also in besonders auffälliger/vergessener Weise auslegungs-, selektiv entscheidungs- und interpretationsbedürftigen) /pardes/-Formen. – Allenfalls/Immerhin insofern – eben bereits gar reduzierend) gedeutet – etwas dem zeitgenössisch überwiegenden, auf (für wesentlich gehaltene, bis sogar entstellte) Kerne (oder gleich einen Belegstellensteinbruch, respektive Verwendungshäufigkeitenindices) verkürzenden, Ge- bis Verbrauch von Zitaten ähnelnd, die ja eine genau wiedergebende, hinreichend ausführlich würdigende, Referenz/Darstellung und Kommentierung/Kritik der jeweiligen Quelle ermöglichten.

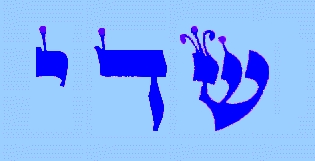

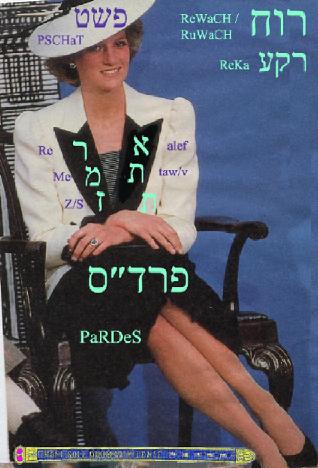

[פשד״ס respräsentiert

hier Schichten/Aspekte des פ ‚wörtlich oberflächlich gegeben bloß

Sichtbaren/Ertönenden‘, des ר ‚Hinweisens auf bestimmbare Bedeutung/en‘,

des ד ‚mit der Sprachwahl bis Predigt zu erreichen

beabsichtigt Geforderten‘ und\aber des ס ‚unbestimmt über all

dies Hinausgehenden / gerade Verborgen‘ jeglicher Kommunikation] .

[פשד״ס respräsentiert

hier Schichten/Aspekte des פ ‚wörtlich oberflächlich gegeben bloß

Sichtbaren/Ertönenden‘, des ר ‚Hinweisens auf bestimmbare Bedeutung/en‘,

des ד ‚mit der Sprachwahl bis Predigt zu erreichen

beabsichtigt Geforderten‘ und\aber des ס ‚unbestimmt über all

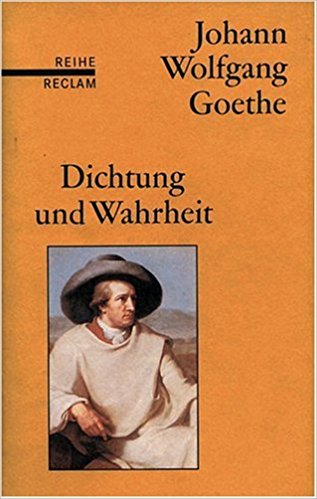

dies Hinausgehenden / gerade Verborgen‘ jeglicher Kommunikation] . ‚Dichtung‘ hat ups

meist nichts mit ‚Lüge/n‘ zu tun,

wie Herrn Geheimrat bekannt:

sondern mit verdichtet ge- bis erfundenen Erfahrungen, auf jenen, gar qualifiziert ‚theoretisch‘ zu nennenden, ‚Kern verdichtet / reduziert‘, den diese derart wortgetreu gar nicht hat.

‚Dichtung‘ hat ups

meist nichts mit ‚Lüge/n‘ zu tun,

wie Herrn Geheimrat bekannt:

sondern mit verdichtet ge- bis erfundenen Erfahrungen, auf jenen, gar qualifiziert ‚theoretisch‘ zu nennenden, ‚Kern verdichtet / reduziert‘, den diese derart wortgetreu gar nicht hat.  [Reverenzen

der angeblich ‚grauen‘ und ihrer schwesterlichen

‚Rolle‘ un-synchronisierter actresses

[Reverenzen

der angeblich ‚grauen‘ und ihrer schwesterlichen

‚Rolle‘ un-synchronisierter actresses ![]() (Helen_Flanagan

not

just as Rosie

Webster and

(Helen_Flanagan

not

just as Rosie

Webster and ![]() Brooke_Vincent not only as Sophie

Webster), gar

Brooke_Vincent not only as Sophie

Webster), gar ![]() Johan

Wolfgang von Goethe ‚autobiographisch untertitelnd’ zum Verhältnis

(des/im 19. Jahrhundert/s?) von

Johan

Wolfgang von Goethe ‚autobiographisch untertitelnd’ zum Verhältnis

(des/im 19. Jahrhundert/s?) von ![]() ‚Dichtung und Wahrheit‘, oder …]

‚Dichtung und Wahrheit‘, oder …]

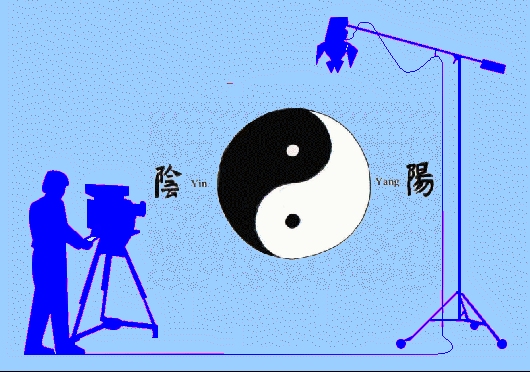

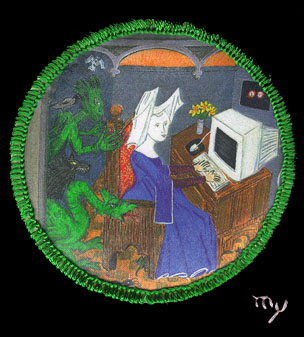

Hier – im Ahnensaal an dieser architetktonisch für den Könnensflügel mindestens so zentralen Stelle wie gegenüber – quasi 'jenseits' des historischen Geschehens selbst - im Wissbarkeitenflügel der Rote Salon des Analytischen – wäre, bis ist, auch die Kaligraphin neben, bis gegenüber, einem 'weißen' Platt (Papier) zu sehen / vorstellbar, und immerhin zu erfahren, dass auch dies – sogar und gerade unter den einschränkenden Bedingznfen darauf fokusierter Aufmersamkeit – nicht Alles (Wichtige) ist/wird/bleibt.

Diese Schülerin, bis womöglich Meisterin – oder wer bzw. was und welcher Künste auch immer sonst -, gestaltet recht konkret ein chinesisches Schriftzeichen (asiatisch) Tao – sowohl das schwarze als auch das hier viel größére weiße – im Denken, bis Empfinden, semitischer Sprachfamilie auch als entsprechende 'Feuer' bezeichnet/verstanden, was mehr als nur 'eines allein' davonanerkennt -, nicht weniger klar zu sehende, dennoch manchmal weniger deutlich bemerkte, weiße darum her. [Abb. Schin/Sinn/Unbekannter Ot schwarz in/auf schwarz der tefilim?]

Zumindest

‚auch‘ da

Zumindest

‚auch‘ da dieses asiatische

Laut- und Schriftzeichen das absolute,

ganze, höchste

etc., Überhaupt insgesammt/zusammen

und überall ![[unbekannt erlingend]adaij Bedeutungshorizonte und Verstehensfirmanebte von 'Allmacht' übertreffend/aufhebend.](../iwrit/schadai02.jpg) – eben/genauer: Randlosigkeit

/ unendlicher Unendlichkeiten – bezeichnen, bis sogar

repräsentieren, soll (und obwohl es dies

nur insofern bedingt bzw. vertretend kann, als

die Vorstellung[shülle] / Botschaft allenfalls die

jeweilige Form ‚ihres‘/des sogenannten

Inhalts – anstatt damit identisch/selbig - sein/werden kann. Was ja gar nicht so selten zu bestreiten

versucht, oder wenigstens [etwa

beschwörend] ignoriert, wird): Scheitert,

immerhin hier in diesem virtuellen Schloss (gar

anstatt überall sonst ‚auf Erden‘, inklusive zu Sigmaringen-Hohenzollern)

jeder Anspruchsversuch einen,

zutreffend 'wirklich' zu nennenden, Kreis (auch nur ausgerechnet) um ‚solches‘ Zeichen zu schließen;

indem ‚dieser‘ (zudem indoeuropäisch singulär mit grammatischen

Artikeln verstehbare, ohne (ost)asiatisch

notwendigerweise so gemeint sein müssende/könnende) eine (wie [viel]

auch immer 'dimensionale') Kreis ‚das‘ Schriftzeichen selbst darin zum

Verschwinden bringt / .in mehrere schwarze – chinesisch ‚Yin‘ genannte und ursprünglich für 'coolness, moistness, female, darkness, softness, stillness and receptivity'

bis

‚Verbreitunggs- und Rückkehrprinzip‘

stehende. – .und

mehrerlei weiße – chinesisch ‚Yang‘ genannte und ursprünglich für 'hot, dry,

male, light, hardness, movement

and initiative', bis ‚kreartives Prinzip‘

stehende. – Flächen (des jahreszyklisch abwechselnden Geschlechterbeziehungsretationen-Türsymbols beider soziokukturell figurierten Kohorten dörflicher Weberinnengemeinschaften

und chinesischer Reisbauerngemeinwesen; vgl. detailiert M. Granet) ineinander auflöst und durchaus gegen eiander abgrenzt zusammen wechselwirkend. [Abbs. oder Animation der Kaligraphin]

– eben/genauer: Randlosigkeit

/ unendlicher Unendlichkeiten – bezeichnen, bis sogar

repräsentieren, soll (und obwohl es dies

nur insofern bedingt bzw. vertretend kann, als

die Vorstellung[shülle] / Botschaft allenfalls die

jeweilige Form ‚ihres‘/des sogenannten

Inhalts – anstatt damit identisch/selbig - sein/werden kann. Was ja gar nicht so selten zu bestreiten

versucht, oder wenigstens [etwa

beschwörend] ignoriert, wird): Scheitert,

immerhin hier in diesem virtuellen Schloss (gar

anstatt überall sonst ‚auf Erden‘, inklusive zu Sigmaringen-Hohenzollern)

jeder Anspruchsversuch einen,

zutreffend 'wirklich' zu nennenden, Kreis (auch nur ausgerechnet) um ‚solches‘ Zeichen zu schließen;

indem ‚dieser‘ (zudem indoeuropäisch singulär mit grammatischen

Artikeln verstehbare, ohne (ost)asiatisch

notwendigerweise so gemeint sein müssende/könnende) eine (wie [viel]

auch immer 'dimensionale') Kreis ‚das‘ Schriftzeichen selbst darin zum

Verschwinden bringt / .in mehrere schwarze – chinesisch ‚Yin‘ genannte und ursprünglich für 'coolness, moistness, female, darkness, softness, stillness and receptivity'

bis

‚Verbreitunggs- und Rückkehrprinzip‘

stehende. – .und

mehrerlei weiße – chinesisch ‚Yang‘ genannte und ursprünglich für 'hot, dry,

male, light, hardness, movement

and initiative', bis ‚kreartives Prinzip‘

stehende. – Flächen (des jahreszyklisch abwechselnden Geschlechterbeziehungsretationen-Türsymbols beider soziokukturell figurierten Kohorten dörflicher Weberinnengemeinschaften

und chinesischer Reisbauerngemeinwesen; vgl. detailiert M. Granet) ineinander auflöst und durchaus gegen eiander abgrenzt zusammen wechselwirkend. [Abbs. oder Animation der Kaligraphin]

-Geradezu notwendiger-, bis charakteristischerweise bleibt das hier

gebrauchte Verfahren zur optischen Betonung von weiß

und eben schwarz – trotz respektive wegen des immerhin .blauen. Hintergrundes dieser site – auch bezüglich der Entscheidung welche Paarung wofür verwendet wird

umstritten; zumal Menschen neurologisch meist (das heißt, bei hinreichender Schriftzeichen- respekive

Sprachkenntnis) schneller zu lesen, als die Schriftfarbe

zu identifizieren vermögen: Für den wesentlichen Hinweis, namentlich jüdischerseits-/remes/: Dass

(gleich gar kontrastmaximal deutlich schwarze) Zeichen

-Geradezu notwendiger-, bis charakteristischerweise bleibt das hier

gebrauchte Verfahren zur optischen Betonung von weiß

und eben schwarz – trotz respektive wegen des immerhin .blauen. Hintergrundes dieser site – auch bezüglich der Entscheidung welche Paarung wofür verwendet wird

umstritten; zumal Menschen neurologisch meist (das heißt, bei hinreichender Schriftzeichen- respekive

Sprachkenntnis) schneller zu lesen, als die Schriftfarbe

zu identifizieren vermögen: Für den wesentlichen Hinweis, namentlich jüdischerseits-/remes/: Dass

(gleich gar kontrastmaximal deutlich schwarze) Zeichen nie nur

so/rein als solche.., sondern stets, bis sogar (zumal

dadurch) deutlich mehr als diese, in/vor einem (eben längst nicht immer, maximal kontrasklar

weißen, doch gerade auch davon nicht etwa

‚eindeutig‘-werdenden) Hintergrund stehen,. würde hier gemeinhin die Paarung

in weißer Jacken- äh Schrifrfarbe für, woein bis wodurch auch immer, eher Übersehenes / Verborgenes gewählt.-

[PaRDeS-פרד״ס steht als Merkwort / erinnert an wenigstens vier

[PaRDeS-פרד״ס steht als Merkwort / erinnert an wenigstens vier ![]() Schichten / Aspekteblasenhüllen

Schichten / Aspekteblasenhüllen

![]() immerhin begreifenden (gar

lebendig betreffenden / zwischenräumlich-bewegenden) Verstehens. – .zumal von deutlich/schwarz-.auf/dank (rückseitig)

weiß, immerhin erkennbar-.-nackten, äh blanken/toten Zeichen.]

immerhin begreifenden (gar

lebendig betreffenden / zwischenräumlich-bewegenden) Verstehens. – .zumal von deutlich/schwarz-.auf/dank (rückseitig)

weiß, immerhin erkennbar-.-nackten, äh blanken/toten Zeichen.]

.Doch spätestens ‚von da her‘ und ‚insofern‘ haben sich/uns Ihre Hoheiten maximal

möglich-kontrastklarer Deutlichkeiten – an Stelle/n bestenfalls

vermeintlich/irrtümlich, doch oft absichtlich, damit verwechselter bis gleich(

singulär/prinzipiell )gesetzter

‚Eindeutigkeit‘ –

erlaubt /gebeten – zumal/znmindest

‚für jene Leute, die weniger Sehstörungen erleiden‘, optisch

zusatzüberreizungsärmer – so weitgehend auf

derartige ‚Hintergrundvariationen‘ zu verzichten, dass solches eher ….

[פּ /pschat/

פשט ‚(ver)einfach(t)‘

/ ‚entkleidet‘ / ‚wörtlich‘![]() repräsentiert (buchstäblichen / nummerisch-algebraischen

/ lautlichen / codierten) Text / (wortwörtliche)

Geschichte an (und für) sich (alleine / anschauungsfrei) dustanziert/bedeutungsarm, abstrakt, bis ups (subjektiv als

faktisch wahrgenommen erlebt)

pur Geschehen(d)es

/ bloße Reize überhaupt;

repräsentiert (buchstäblichen / nummerisch-algebraischen

/ lautlichen / codierten) Text / (wortwörtliche)

Geschichte an (und für) sich (alleine / anschauungsfrei) dustanziert/bedeutungsarm, abstrakt, bis ups (subjektiv als

faktisch wahrgenommen erlebt)

pur Geschehen(d)es

/ bloße Reize überhaupt;

ר

/remes/ רמז ‚Hinweis‘ / ‚Vorkenntnis‘ / ‚Allegorie‘![]() steht für gewählte/bemerkte

Auszüge der (zumindest kontextuell, mehr oder minder,

manchmal/teils zutreffend, bekannten) raumzeitlich situativen Umgebungen

persönlich( individuellen bis überindividuell)en Deutens, etwa von/als (welche) ‚Sprache/n‘ in/aus ‚Kultur(räum)en‘, Ausdruck/Signal bis Repräsentation

eben für und von was/wen gebräuchlich / selten bis gemeint und/oder ‚Exformatives‘;

steht für gewählte/bemerkte

Auszüge der (zumindest kontextuell, mehr oder minder,

manchmal/teils zutreffend, bekannten) raumzeitlich situativen Umgebungen

persönlich( individuellen bis überindividuell)en Deutens, etwa von/als (welche) ‚Sprache/n‘ in/aus ‚Kultur(räum)en‘, Ausdruck/Signal bis Repräsentation

eben für und von was/wen gebräuchlich / selten bis gemeint und/oder ‚Exformatives‘;

ד

/darasch/

דרש ‚Forderung‘ / ‚Predigt‘ / ‚Suche‘![]() repräsentiert gegenwärtige,

diesmalige Absichten und ‚Interpunktionen‘/Sinn des Erwähnten /

Gezeigten / Getanen – was damit / dadurch, respektive insbesondere von denen

und seitens jener (ups nicht einmal immer zu

benennender oder be,erkter/gegebenen),

Adressaten denen es gelte, erreicht werden soll, bis müsse;

repräsentiert gegenwärtige,

diesmalige Absichten und ‚Interpunktionen‘/Sinn des Erwähnten /

Gezeigten / Getanen – was damit / dadurch, respektive insbesondere von denen

und seitens jener (ups nicht einmal immer zu

benennender oder be,erkter/gegebenen),

Adressaten denen es gelte, erreicht werden soll, bis müsse;

ס

/sod/ סוד ‚Geheimnis‘ /

‚Privatsphäre‘ / ‚Zuversicht‘![]() erinnert nicht allein an ups-all

das viele ungesagte / unbeachtete Sonstige, gar erheblicher ‚Restkategorie‘,

sondern anerkennt sogar / zumindest

Prinzipen die überhaupt (und gleich gar

nicht ‚vorher berechnend‘ / wahrscheinlich) Wissbares (etwa von Diskontinuitäten/Kontingenz über Gnade/Vergebung bis Kreativität/Liebe) übertreffen]

erinnert nicht allein an ups-all

das viele ungesagte / unbeachtete Sonstige, gar erheblicher ‚Restkategorie‘,

sondern anerkennt sogar / zumindest

Prinzipen die überhaupt (und gleich gar

nicht ‚vorher berechnend‘ / wahrscheinlich) Wissbares (etwa von Diskontinuitäten/Kontingenz über Gnade/Vergebung bis Kreativität/Liebe) übertreffen]

[]

[]

Im

gar signifikanten Unterschied

etwa zum deutschen – zur Zeit offiziell oft eher

‚in Verruf‘ befindlich instrumentalisierten – Ausdruck

‚Fräulein‘, nicht allein für ‚Kellnerinnen‘, sondern selbt

bzw. geade wenn und falls Sie hier immerhin eine Freiin

bedient, ist das nur vorgeblich/lexikalisch gleichbedeutende französische

Wort ‚Mademoiselle‘ für diese Person bis Persönlichkeit, weder ein

geschlechtliches Neutrum (was das Französische

allerdings ‚seiner‘ grundsätzlich romanischen, Diskriminierungen gar eher

verdeutlichenden, strebg

dichotomen Differenzierung in zweierlei Genera/Geschlechter verdankt)

noch eine herabwürdigende Verkleinerungsform (wie

eben selbst und ausgerechnet

die ja ebenfalls romanisch ‚angehauchte‘ Bezeichnungen ‚Baronesse‘ pp. sie durchaus brav –

zumindest auf Deutsch und Englisch etc.. kleiner-machender Denominativ bleibt).

Was auch/sogar der ‚Mamsell‘ immerhin sprachlich einen erwachsenen Status

einzuräumen vermag, so oder obwohl die persönlichen Herrschafts- bzw. Dienstverhältnisse

es (mehr oder weniger) zulassen.

Im

gar signifikanten Unterschied

etwa zum deutschen – zur Zeit offiziell oft eher

‚in Verruf‘ befindlich instrumentalisierten – Ausdruck

‚Fräulein‘, nicht allein für ‚Kellnerinnen‘, sondern selbt

bzw. geade wenn und falls Sie hier immerhin eine Freiin

bedient, ist das nur vorgeblich/lexikalisch gleichbedeutende französische

Wort ‚Mademoiselle‘ für diese Person bis Persönlichkeit, weder ein

geschlechtliches Neutrum (was das Französische

allerdings ‚seiner‘ grundsätzlich romanischen, Diskriminierungen gar eher

verdeutlichenden, strebg

dichotomen Differenzierung in zweierlei Genera/Geschlechter verdankt)

noch eine herabwürdigende Verkleinerungsform (wie

eben selbst und ausgerechnet

die ja ebenfalls romanisch ‚angehauchte‘ Bezeichnungen ‚Baronesse‘ pp. sie durchaus brav –

zumindest auf Deutsch und Englisch etc.. kleiner-machender Denominativ bleibt).

Was auch/sogar der ‚Mamsell‘ immerhin sprachlich einen erwachsenen Status

einzuräumen vermag, so oder obwohl die persönlichen Herrschafts- bzw. Dienstverhältnisse

es (mehr oder weniger) zulassen.

Sprachliche ‚Bilder‘ sind i.d.R. optisch und/oder akustisch wahrnehmbar, olfaktorische zu riechen oder schmecken ist uns durchaus geläufig (gerade wo und weil es nicht immer reflektiert bemerkt wird - und nur verhältnismäßig wenige Menschen über eine differenzierte verabale Sprache dafür verfügen), haptische sind meist ebenfalls optisch, vielleicht durch Geräusche und/oder wenihstens durch Berührungsempfindungen zu bemerken. - Nicht 'umsonst' (im doppelten. nämlich soziologischen und ökonomischen, Sinne) fürhrt eine der Türen weiter zum und vom Wahrnehmnungsaspekt des Ästhetischen überhaupt hierher.

Auch

sind es ja gar nicht so wenige Menschen, die Farben hören bzw. fühlen, Gerüche

sehen oder schmecken, Schriftzeichen fühlen und dergleichen noch weitaus mehr

können - respektive müssen (Und wer mag

sich erdreisten hier immer bis endgültig oder für alle, etwa zwischen Beruf,

Begabung, Last, Behinderung, Gcangse etc. gar über

die Synästhesie, zu entscheiden?).

Auch

sind es ja gar nicht so wenige Menschen, die Farben hören bzw. fühlen, Gerüche

sehen oder schmecken, Schriftzeichen fühlen und dergleichen noch weitaus mehr

können - respektive müssen (Und wer mag

sich erdreisten hier immer bis endgültig oder für alle, etwa zwischen Beruf,

Begabung, Last, Behinderung, Gcangse etc. gar über

die Synästhesie, zu entscheiden?).

Sprachliche, taktile, kinetische, oflaktorische, optische respektive all die vielen weiteren gestalterischen und/oder 'natürlich' gewordenen inklusive musikalischer pp. Bilder sind anscheinen unterschiedlich geeignet, Verschiedenes wie ein und das Selbe von, an und in Allem (jenes selbst inklusive), zu repräsentieren bzw. besonders zu verdeutlichen.

Manchmal scheint es

zumindest so, als ob sie (unsere/die Bilder und

Begriffe davon) es, respektibe die ganze Welt (und/oder deren zu bestimmende Teile), geradezu

ersetzen, wenigstens aber vorwegnehmen, sollten, wollten oder gar könnten, bzw.

es jeweils 'hinterher' (bis künftig) eher

zu sein, als, das wofür sie (nun)

begrifflich so greif- bzw. wahrnehmbar 'stehen', 'nur' semitotisch,

lingual-sprachlich respektive symbolisch zu 'vertreten'.  Zumal sich prächtig (und im doppelten Sinne) allein mit den/solchen

semiotisch/sprachlichen Hyperbeln ganze (selbst Hyper-)Realitäten gestalten und

auch sehr materiell (an- bzw. er)fassen

lassen - mit kaum auswichlichen Konsquenzen

für die überhaupt möglichen Vorstellbarkeiten dieser (semiotischen)

Wirklichkeiten einerseits und nicht selten (wenigstens über menschliches

Handeln; vgl. Thomas-Theorem)

Zumal sich prächtig (und im doppelten Sinne) allein mit den/solchen

semiotisch/sprachlichen Hyperbeln ganze (selbst Hyper-)Realitäten gestalten und

auch sehr materiell (an- bzw. er)fassen

lassen - mit kaum auswichlichen Konsquenzen

für die überhaupt möglichen Vorstellbarkeiten dieser (semiotischen)

Wirklichkeiten einerseits und nicht selten (wenigstens über menschliches

Handeln; vgl. Thomas-Theorem)  auch

der werden könnenden intersubjektiv 'gemeinsamen'

bzw. 'geteilten' wirklichen Wirklichkeit(en) erster Ordnung (P.W.). [Abb.

Mediale bis massenmediale Hyperrealität]

auch

der werden könnenden intersubjektiv 'gemeinsamen'

bzw. 'geteilten' wirklichen Wirklichkeit(en) erster Ordnung (P.W.). [Abb.

Mediale bis massenmediale Hyperrealität]

(Ja,

gar nicht so selten wird ein Streut darüber 'vom Zaum gebruchen'

welches semiotische Mittel sich am besten dafür eigenet

etwas darzustellen bzw. zu bewirken. Dabei ist dies in aller Regel verschieden

und manchmal zugleich der einen Person/zielgruppe kaum

weniger förderlich als für eine andere, und/oder der Sache, abträglich. - Ja,

Methodenfragen sind unausweichlich Weltanschauungsfragen und alles andere als

harmlos oder gar neutral zu haben, auch und gerade da wo es vielleicht so

aussehen mag bzw. sich alle Beteiligten darüber einig bzw. widerspruchsfrei

werden/sein/bleiben mögen.)

(Ja,

gar nicht so selten wird ein Streut darüber 'vom Zaum gebruchen'

welches semiotische Mittel sich am besten dafür eigenet

etwas darzustellen bzw. zu bewirken. Dabei ist dies in aller Regel verschieden

und manchmal zugleich der einen Person/zielgruppe kaum

weniger förderlich als für eine andere, und/oder der Sache, abträglich. - Ja,

Methodenfragen sind unausweichlich Weltanschauungsfragen und alles andere als

harmlos oder gar neutral zu haben, auch und gerade da wo es vielleicht so

aussehen mag bzw. sich alle Beteiligten darüber einig bzw. widerspruchsfrei

werden/sein/bleiben mögen.)

[In schwarz-weißen Schuluniformen mit nun rotem Blazer und als weiße Debütanntinnen treten hier 8 tiefere Modalitäten ein.]

Nicht gerade selten warten

seine/Ihre vier Herzoginnen (und ggf./ meist weitere, kongreter

respektibe bilderreich eingekleidete

Hofdamen/Assistentinnen

) Ihnen der Königin respektive dem König

- wenigstens aber denen im jeweiligen 'Nebenraume' auf (sei es nun der Geschichte,

die ja der Sprachen bedarf um überhaupt irgendwie erzählt, abgebildet bzw.

transportiert werden zu können; der Ökonomie für die logischerweise mindestens

selbiges zu gelten hat, gar noch erweitert um die sich über bzw. mit der

Semiotik auftuende Möglichkeit manche Zustände und Entwicklungen auch/gerade menschlichseits herbeireden bzw. (vor)bilden zu können.

Oder sei es einer 'Sprachgemeinschaft' die - anscheinend die alleinige -

Möglichkeit hat, und zwar im faktischen Gebrauch dafür, darüber zu bestimmen,

was ein Ausdruck in ihrer verbalen bzw. kinästetischen

oder sonstigen symbolischen Sprache (jedenfalls

derzeit) zu bedeuten hat.

) Ihnen der Königin respektive dem König

- wenigstens aber denen im jeweiligen 'Nebenraume' auf (sei es nun der Geschichte,

die ja der Sprachen bedarf um überhaupt irgendwie erzählt, abgebildet bzw.

transportiert werden zu können; der Ökonomie für die logischerweise mindestens

selbiges zu gelten hat, gar noch erweitert um die sich über bzw. mit der

Semiotik auftuende Möglichkeit manche Zustände und Entwicklungen auch/gerade menschlichseits herbeireden bzw. (vor)bilden zu können.

Oder sei es einer 'Sprachgemeinschaft' die - anscheinend die alleinige -

Möglichkeit hat, und zwar im faktischen Gebrauch dafür, darüber zu bestimmen,

was ein Ausdruck in ihrer verbalen bzw. kinästetischen

oder sonstigen symbolischen Sprache (jedenfalls

derzeit) zu bedeuten hat.

(Nein,

es sollte wirklich nicht weiter verwundern, dass sich alle bedeutenden - wie die scheinbat bis

tatsächlich zur Zeit bedeutungslosen - verbalen Begrifflichkeiten, nicht

allein auf sprachwissenschaftliche Ausdrücke zurückführen lassen, sondern

darauf bezogen werden sollten um überhaupt hinreichend durchschaut werden zu

können. So dass sich auch ein Teil der Bedeutung der Kenntnis bzw.

hinreichender Zugangsmöglichkeit zu den entsprechenden 'Herkunftssprachen'

erschließen könnte.)

(Nein,

es sollte wirklich nicht weiter verwundern, dass sich alle bedeutenden - wie die scheinbat bis

tatsächlich zur Zeit bedeutungslosen - verbalen Begrifflichkeiten, nicht

allein auf sprachwissenschaftliche Ausdrücke zurückführen lassen, sondern

darauf bezogen werden sollten um überhaupt hinreichend durchschaut werden zu

können. So dass sich auch ein Teil der Bedeutung der Kenntnis bzw.

hinreichender Zugangsmöglichkeit zu den entsprechenden 'Herkunftssprachen'

erschließen könnte.)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

#hierfoto

die Führung eines 'offenen' (im Sinne von autentischen anstatt trügerischen oder vergewaltigenden äh überredenden) Gesprächs um herauszubekommen, was richtig oder falsch ist - an dem Punkt durchaus habermassianisch [bzw. Apel folgend] - dann muss ich vor allem meinen Gesprächspartner ernst nehmen, sonst kommt nie etwas dabei heraus."

Schon die Fähigkeit sich auf Argumente einzulassen bedeute so etwas wie 'Diskurethik' ein Erhos. Eine Einstrellung gegenüber dem/der Anderen.

Was aber weiter gehe, da wir dann für das Ergebnis unserer Einsichten in ganz anderer Art verantwortlich seien, als wenn das Leben lediglich das Ergebnis vpn kausalen Konditionierunegen wäre. (Wider sinnerschen Behaviorismus, der versuchte alles über kausale Konditionierungsprozesse hin zu kriegen. Und so wohl heute nicht megr vertreten werde.) "... versuchte die Gründe ganz zu eskamotieren ... alles ... über kausale Konditionierungsprozesse, belohnt für das eine, bestrraft für das andere und siehe da, plötzlich funktionierts. Die Persom verhält sich so, wie gewünscht. - Das ist das Anti-humanistische Menschenbild, das dieser Form zu Grunde liegt.

«Verständigung.

Verständigung beruht einerseits auf Anerkennung, zuhören können, sich von sich selbst distanzieren zu können. Und anderseits darauf, dass wir sehr vieles teilen, an Überzeugungen, an Lebenshaltungen.

Witthgenstein spricht von der Lebensform.

Da gibt es einen merkwürdigen Satz in den Pholopsühoschen Untersuchungen: 'Wenn der Löwe sprechen lönnte, wir könnten ihn nicht verstehen.' Oder 'wir wprden ihn nicht verstehen'.

Gemeint ist, die Lebensform des Löwen ist so

unterschiedlich von unserer, dass wir nicht kommunizieren könnten.

Oder anders ausgedrückt, auch nochmal so ein

Bisschen wittgensteinianisch: Die Sprache in der wir

sprechen, die Sprache in der wir uns verständigen - und das muß

nicht eine gesprochene Sprache sein, wir können auch zwischen Englisch

und Deutsch hin und her gehen, das ist nicht das Wesentliche - drückt eine

Lebensform aus. Weil die Bedeutung der Termini, die wir verwenden, nichts

anderes ist, als der alltägliche Gebrauch, den wir von diesen Termini machen.

Donnald Davidson, spitzt diese Einsicht in folgender Weise zu und

modifiziert sie auch, 'um über irgendetwas streiten zu können, muss ich über

fast alles übrige, einer Meinung dsein.' Denn wenn es

nicht diesen großen bestand an übereinstimmenden Überzeugungen gibt, dann dann verstehen wir uns gar nicht. Weil wir die Begriffe

z.B. so unterschiedlich [cgl. Sprach-HyperbelnM O.G.J,] verwenden, dass Kommunikation gar nicht

möglich ist. Das ist schon ein Problem, das gerne auftaucht, wenn wir das un zu dem wir ja gerne aufgefordert werden, nämlich

interdisziplinär zu arbeiten und zu forschen. Das ist manchmal an der Grenze

des Löwenbeispiels. ... Das ist eine andere wissenschaftliche Lebensform und

irgendwie, es geht nicht zusammen, man redet permanent aneinander vorbei. Sowas

kommt vor, es ist eine besondere, auch Leistung, den Versuch tz kachen, trotz dieser

Unterschiede am Ende doch weiter zu kommen, in der Verständigung.» (J.N.-R.)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Was

an dem englischen Satz: 'Lady Anne is wearing a red skirt.'

ist durchaus richtig und was (gar inwiefern auch

immer anderes) ist bitte gleichzeitig falsch daran?

Was

an dem englischen Satz: 'Lady Anne is wearing a red skirt.'

ist durchaus richtig und was (gar inwiefern auch

immer anderes) ist bitte gleichzeitig falsch daran?

Korrekt ist und war ('ohne deutschsprachiges Ha') immerhin dieses Satzes zeitgenössische englische Grammatikvariante - falsch wäre aber sein Inhalt als Behauptung: Da, wo und solange (die artige) Lady gerade in dem Moment, da eben keinen roten (Analyse- oder gar Delinquentinnen-)Rock als Beinkleidung anhat, anhatte oder anhaben wird.

Die sprachliche Formel ist den soziokulturell geltenden Verständigungsregel-Vereinbarungen entsorechend, insofern richtig und sogar wahrhaftig ('mit einem deutschsprachigen Ha'), geformt/formuliert (und vielleicht auch orthographiert: 'But ienedd Lday A. is waierng a gery srikt!').

Die ('erste') Formulierung beschreibt ja auch einen durchaus möglichen - vielleicht sigar irgendwann quch intersubjektiv konsensfähig vorfindlichen und nicht allein doch immerhin ausgedachten - Sachverhalt, der aber (zumal deswegen), zum entsprechenden Zeitpunkt (jedenfalls an dem Ort und bei/an/von dieser Person) nicht wahr (in nur einem bestimmten mit 'Ha' geschreibenen und oft auch 'tatsächlich' oder 'wirklich' genannten wichtigen, gar einmaligen anstatt einzigen Sinne) gegeben gewesen sein bis bleiben wird.

Behauptungen dieses Inhalts wären und sind folglich falsch, können beispielsweise auf Unachtsamkeiten, Wahrnehmungsproblemen, Verwechslungen/Irrtum (etwa über Zeit, Ort, Person, Sprachkenntnisse), allerelei Arten von Absichten bis inklusive Zwang beruhen - und müssen keineswegs immer (von wem auch immer) bemerkt werden oder gar zu Verständigungs-Schwierigkeiten beitragen.

Und bereits an dem / im Wortfeld

'Behauptung' mag so allerlei 'hauptsächliches' bis

(über)lebensfragliches' auffallen: ![]()

(Un)bekanntlich

sind 'ob ich

mich der Sprache bediene' oder 'ob sich die Grammatik meines Denkens bedient' –

falsche entweder-oder

Problemstellungen,

die beide inhaltlich logisch und/oder empirisch vorfindlich zutreffen können, ohne

einander außzuschließen.

(Un)bekanntlich

sind 'ob ich

mich der Sprache bediene' oder 'ob sich die Grammatik meines Denkens bedient' –

falsche entweder-oder

Problemstellungen,

die beide inhaltlich logisch und/oder empirisch vorfindlich zutreffen können, ohne

einander außzuschließen.

Geheimnis

- gar G'ttes? Da und wo also anscheinend

unsere ganze, immerhin wechselseitig existierende, Welt-Wirklichkeit

auf die, gar verschriftlichungsfähige, Formel

gebracht werden kann bis müsse, dass sie auf/aus/mit dem Ot He aufgebaut – folglich/da 'kontingent'

(im wissenschaftlichen Sinne), 'nichtig' in begrifflichen

Verständnishorizonten von endlich, unvollkommen und eben nicht absolut(e

Gottheit) - ist; und ferner geschrieben steht, dass von dem was (bereits jetzt) in der T(h)oRaH zu finden ist, kein kleines Jod/Jud vergehen (bis sogar nicht einmal eine seiner kleinen,

zumindest kaligraphischen Fortsätze verändert?) werden wird -

kann das Jud zur Vervollkommenung,

Erneuerung und oder Neuschöpfung der/dieser Witrklichkeit(en) zumindest nicht daraus herausgenommen bzw.

entfernt werden. Was einen/Ihren

menschlichen (zumindest bis immerhin/gerade

Sprachhandlungs-)Beitrag bzw. wenigstens dessen

Unterlassen-werden-Können, zum und für

den unbekannten Ot, implizieren dürfte.

Geheimnis

- gar G'ttes? Da und wo also anscheinend

unsere ganze, immerhin wechselseitig existierende, Welt-Wirklichkeit

auf die, gar verschriftlichungsfähige, Formel

gebracht werden kann bis müsse, dass sie auf/aus/mit dem Ot He aufgebaut – folglich/da 'kontingent'

(im wissenschaftlichen Sinne), 'nichtig' in begrifflichen

Verständnishorizonten von endlich, unvollkommen und eben nicht absolut(e

Gottheit) - ist; und ferner geschrieben steht, dass von dem was (bereits jetzt) in der T(h)oRaH zu finden ist, kein kleines Jod/Jud vergehen (bis sogar nicht einmal eine seiner kleinen,

zumindest kaligraphischen Fortsätze verändert?) werden wird -

kann das Jud zur Vervollkommenung,

Erneuerung und oder Neuschöpfung der/dieser Witrklichkeit(en) zumindest nicht daraus herausgenommen bzw.

entfernt werden. Was einen/Ihren

menschlichen (zumindest bis immerhin/gerade

Sprachhandlungs-)Beitrag bzw. wenigstens dessen

Unterlassen-werden-Können, zum und für

den unbekannten Ot, implizieren dürfte.

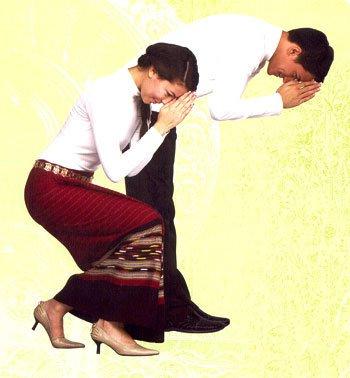

Schülerinnenknicks.

[Dass, falls und soweit ‚sie‘ wie repräsentieren

/ referieren kann bis tut, bedeutet / ist (Balabceakt des/von Verstehen/s) nicht etwa ‚Richtigkeit‘ (nicht einmal immer sprachlichen bis Höflichkeitserwartungen gemäß)

und glecih gar keine Zustimmung]

Schülerinnenknicks.

[Dass, falls und soweit ‚sie‘ wie repräsentieren

/ referieren kann bis tut, bedeutet / ist (Balabceakt des/von Verstehen/s) nicht etwa ‚Richtigkeit‘ (nicht einmal immer sprachlichen bis Höflichkeitserwartungen gemäß)

und glecih gar keine Zustimmung]

No,

Gramatica is not just an or the English grammar school girl – sondern Ihre/r – wie namentlich (ausgerechnet)

Friederich Nietzsche (Gott)

bemerkte – nicht loszuwerdende/n Durchlaucht (das ja auch unheimliche Gespenst der) Unendlichkeit/en.

Ausdrücke sind eher Gefäße, respektive Formen, in denen zwar Gedanken(eindrücke) – allerdings ‚nur‘ und gerade ‚immerhin‘ einer bis jener, respektive bei und von jenen, Menschen, die sich entsprechenden Sprachkonventionen anvertrauen/unterwerfen äh ‚bedienen‘ (zumindest tendenziell in/von japhetischen/indoeuropäischen) – gefangen gehalten werden (vgl. Raul Schrott etal.) und gar gezähmt, eben handhabbar erscheinen – doch haben und enthalten sie (die semiotischen Repräsentationen, zumal deshalb) ‚die repräsentierten Sache/n‘ doch nicht (vgl. etwa Martihas Claudius bis A,K. wider Versuchungen ‚Geist und Materie‘ widereinander auszuspielen), weder alle vorhandenen (oder auch ‚nur‘ die gegenwärtig geläufigsten) Anschauungen / Vorstellungen davon, noch den/die/das Vorgestellte selbst (sofern bzw. wenn es überhaupt wirkliche Wirklichkeit/en im nicht vollständig allein durch Denken determinierten Sinne des Futurum exactum gibt).

|

|

|

|

|

|

[Tja, noch/doch

[Tja, noch/doch

haben wir gerade diese Sprachkonvention nicht so

geändert, wie manche sie/uns gerne

hätten]

Und wer solche Beispiele ‚einwendet‘ (oder gar ändern wollte), wird brav, gehorsam auf die linguistisch-sprachanalytische Einsicht verwiesen, dass eben nicht etwa die ursprüngliche Bedeutung von Ausdrucksweisen, sondern vielmehr das vorherrschende zeitgenössische Verständniss und der überwiegende Gebrauch der gegenwärtig von ihnen gemacht wird, massgebend sei (für die – jedenfalls die üblicherweise ja nicht weiter reflektierte, verselbstverständlicht empfundene – Konnotation, bis Verständigung, damit).

![]() Namentlich die miemische Beschränkung auf immerhin scheinbar eindeutige

Namentlich die miemische Beschränkung auf immerhin scheinbar eindeutige

[Wegscheuchzeichen

und Herwinkabsichten widersprechen einander, etwa auch nördlich und südlich des

Alpenhauptkammes sozialisiert, komplementär, was als ‚richtige‘ Handhaltung

dazu empfunden wird] und eindimensional simple semiotische Elemente (wie dem kulturell widersprüchlich

besetzen/gebrauchten Nicken mit dem bzw. Kopfwackeln) gilt ja prompt (und selbst empirisch belegbar - allerdings ist auch

nicht-authentisch manipulirte Mimik hochwirksam, und

etwa ein aufgesetztes Lächen hilfreich bis nötig, für

Stimmungsaufhellung mindestens der Person die es zustande / über sich bringt.

Noch abgesehen von professionell geschulten Verhaltensweisen etwa des

Verhandelns, Polemisierens oder Betrügens) als täuschungsärmer oder

sogar 'ehrlicher' wie die Komminikation

mittels komplexerer, insbesondere verbaler Wort-Sprachen. Wobei ja

gerade auch Musik - insbesondere Rhytmen als autentisch gilt obwohl nis weil

sie auch annähernd absolute Verführung zu befördern bis zu bewirken vermag.

[Wegscheuchzeichen

und Herwinkabsichten widersprechen einander, etwa auch nördlich und südlich des

Alpenhauptkammes sozialisiert, komplementär, was als ‚richtige‘ Handhaltung

dazu empfunden wird] und eindimensional simple semiotische Elemente (wie dem kulturell widersprüchlich

besetzen/gebrauchten Nicken mit dem bzw. Kopfwackeln) gilt ja prompt (und selbst empirisch belegbar - allerdings ist auch

nicht-authentisch manipulirte Mimik hochwirksam, und

etwa ein aufgesetztes Lächen hilfreich bis nötig, für

Stimmungsaufhellung mindestens der Person die es zustande / über sich bringt.

Noch abgesehen von professionell geschulten Verhaltensweisen etwa des

Verhandelns, Polemisierens oder Betrügens) als täuschungsärmer oder

sogar 'ehrlicher' wie die Komminikation

mittels komplexerer, insbesondere verbaler Wort-Sprachen. Wobei ja

gerade auch Musik - insbesondere Rhytmen als autentisch gilt obwohl nis weil

sie auch annähernd absolute Verführung zu befördern bis zu bewirken vermag.![]() Sofern/womit Wahrheit

eindimensional auf die einfache bis angebliche Übereinstimmung, gar Identität, von Sach(- pder gar

Personen)verhalten mit Aussagen darüber beschränkt, bis dazu verfälscht,

gedacht werden will/soll - jedenfalls/immerhin die personalen Relationen zu

'Sätzen' gemacht/erklärt wären (Aussagen, die

Mimik ja gar nicht kann/kennt). Ganz bzw. brav hoffnungslos äh

angepasst so: Als ob die insbesondere Gegenwartswahrnehmung beeinflussenden und

zukunftsmitgestaltenden Funktionen verbaler bzw,

musikalischer (und darstellend künstlerischer)

Semiotiken respektive des 'Denkens' i.e.S.verwerflich

oder entbehrlich währen - gar weil Vorstellungen / Virtualitäten

/ Träume irren/scheitern bis trügen können (gar ohne gleich tödlich

sein/verlaufen zu müssen, sifar über den Tod hinaus

und wider ihnen motivieren können) und ja geradezu kontrafaktisch wirken

müssen um überhaupt (anders/Realitäten

verändernd) zu eerrden.

Sofern/womit Wahrheit

eindimensional auf die einfache bis angebliche Übereinstimmung, gar Identität, von Sach(- pder gar

Personen)verhalten mit Aussagen darüber beschränkt, bis dazu verfälscht,

gedacht werden will/soll - jedenfalls/immerhin die personalen Relationen zu

'Sätzen' gemacht/erklärt wären (Aussagen, die

Mimik ja gar nicht kann/kennt). Ganz bzw. brav hoffnungslos äh

angepasst so: Als ob die insbesondere Gegenwartswahrnehmung beeinflussenden und

zukunftsmitgestaltenden Funktionen verbaler bzw,

musikalischer (und darstellend künstlerischer)

Semiotiken respektive des 'Denkens' i.e.S.verwerflich

oder entbehrlich währen - gar weil Vorstellungen / Virtualitäten

/ Träume irren/scheitern bis trügen können (gar ohne gleich tödlich

sein/verlaufen zu müssen, sifar über den Tod hinaus

und wider ihnen motivieren können) und ja geradezu kontrafaktisch wirken

müssen um überhaupt (anders/Realitäten

verändernd) zu eerrden.

So

manche 'Sprachfehler'

von heute (bis

anderer

Leute) werden

zu Sprachnormierungen 'von moprgen':

So

manche 'Sprachfehler'

von heute (bis

anderer

Leute) werden

zu Sprachnormierungen 'von moprgen':

In respektive aus einer Reihe von English dictonaies, in Publikatopmsabständen vpon 20-25 Jahren erschienen, läßt sich beispielsweise beobachten, dass manche Wörter die zunächst getrennt von einen der geschreiben/gebraucht wurden («new speak»), mit der Zeit, vermutlich wegenen häufig zusammenhängender Verwendung, mit einem 'Bindestrich' dazwischen. also 'hyphenated' («new-speak») geschreiben werden, respektive wurden – und, dass dieser, eher Verbindungsstrich, denn eine respektvoll qualifizierte Distanz/Verschiedenheit. schließlich manchmal – nach/bei noch längeren/häufigerem Gebrauch der Wörterkombination, indoeuropäisch singularitätserwartungsgemäß - zugunsten der Orthographie/'Rechtschreibung' («newspeak/Neusprech»), bis Verstehensweise, als ein / in einem einzigen Wort /dawar/ (damit eben, jedenfalls ausgerechnet enken, zugelcih auch Ausdruck für:Sache/Gegenstand) 'verschwindet'.

Aber

auch inhaltlich (außer optisch/akustisch)

kaum, bis überhaupt nicht, wiederekennbar gravierende

Veränderungen der sprachlichen Repräsentationsformen des (zumindest ursprünglich/zunächst)

Gemeinten, und garzu dessen Lasten/Austausch, werden

eher zu selten bemerkt, funktionieren mittels Vergessen/Übersehen dieses

Prozesses (der Ethymologien

– zumL tßerhalb botanischer

Wälder) besonders ![]() 'nachhaltig' und ist werde immer nur

schlecht(e

'nachhaltig' und ist werde immer nur

schlecht(e ![]() 'newspeak'), noch außschließlich

von Vorteil (zumal für/in sämtliche/r Interessen,

noch nicht einmal soziokulturell

wünschenswert /

'newspeak'), noch außschließlich

von Vorteil (zumal für/in sämtliche/r Interessen,

noch nicht einmal soziokulturell

wünschenswert / ![]() political correct).

political correct).

|

Etwa die Ersetzung des vierfältig hebräischen (/xat'at/ úàèç - /aweira/ äø[é]áò - /awon/ ïååò - /pescha'a/ òùô) sowie (von |

Überhaupt ist/wird die Änderung / Verschiebung des definitionshintergründlichen Vorstellungsfirmaments entscheidend für die altuelle Reichweite enes Ausdrucksverständnisses. respektive dessen was seine* Gebrauchshorizonte ent-, äh abdecken. – Wie (un)bekantlich im Falle des manche Relationen(mengen) des Subjekts (zumal Verhaltenssubjekten gegenüber) benennenden Wortfeldes 'Glaube' in 'eigentlichen', 'ursprünglichen'/primären und so eben inzwischen weitgehend 'abhanden gekommenen', Vertrauenserwartungen- und Pakttreue-Sinnen der überhaupt Nicht(vorher)wissbarkeitsprinzipien von/in alef-mem-nun (gleich gar plus ein- bis wechselseitiges reaktions-he) /'emin(a)/ zur/als/in die (Teil-)Mege der Objekte (von 'ja' oder 'nein' und/oder allenfalls diesbezüglich 'unentscheidbar'), zu einer schließlich überwindbaren Vorstufe für (irgendwann, gar vorher)wissbar gehaltener Sachzwänge, äh Gegebenheiten. |

|

|

Schuldhandhabungen versus Zielerreichungen |

Subjektverhaltensoffenheit versus Sachverhaltenserwartbarketen |

Manche fuerchten Sinnlosigkeit(en)!

[Einer der Peinlichkeitenhöhepunkte]

Manche fuerchten Sinnlosigkeit(en)!

[Einer der Peinlichkeitenhöhepunkte]

Diesmal und hier im Ahnensaal gilt die

‚ständige‘, alltäglich graue Reverenz mit ‚dem‘ w-Laut

– speziell der später, in deutsschsprachigen

Kulturräumen, auch bis eher ‚Knix‘ genannte, und

heute zumeist – wenn überhaupt-ReSCH (bemerkt / erwähnt / gemacht / gemeint / gesollt / …)

– ‚Knicks‘ orthographierte,

doch recht selten überhaupt als

Denkverbeugung erkannte, eben verselbstverständlichte brave

bis artuge Knirr aller Geschlechter und Individuen – selbst und gerade ![]() nebenan

sozio-logisch des Königtums, der

‚Sprachgemeinschaft‘ jener Menschen, die durch den Gebrauch den sie derzeit überwiegend

nebenan

sozio-logisch des Königtums, der

‚Sprachgemeinschaft‘ jener Menschen, die durch den Gebrauch den sie derzeit überwiegend ![]() von

‚ihnen gemeinsamen‘ #Ausdrücken#

(etwa:

‚Worten‘, Sätzen, Abbildungen, Kleidung, Gesten etc,) machen – (‚letztlich‘, trotz und wegen so

mancher,

von

‚ihnen gemeinsamen‘ #Ausdrücken#

(etwa:

‚Worten‘, Sätzen, Abbildungen, Kleidung, Gesten etc,) machen – (‚letztlich‘, trotz und wegen so

mancher,  [Nicht einmal ‚das Richtige‘

(tut‘s) sondern: Bedeutungen sind/werden entscheidend durch und von Menschen beeinflusst]#

[Nicht einmal ‚das Richtige‘

(tut‘s) sondern: Bedeutungen sind/werden entscheidend durch und von Menschen beeinflusst]#

gar

institutionalisierter gesellschaftlicher

Versuche ![]() der

Wahrnehmungs-Beeinflussungen, und

sprachpolitischer ‚Aufklärungs-‘

bis Bildungs-Teilerfolge, nicht dekretierbar) ‚bestimmen‘, was alles diese (ihnen und nicht allein zeitgenössisch übertragungsbedürftig) bedeuteen# (vgl. A.K. bis zur Besorgnissen

didaktischen Scheiterns an Individuen bis Kollektiven /

Sinnstiftungsbedürfnissen).

der

Wahrnehmungs-Beeinflussungen, und

sprachpolitischer ‚Aufklärungs-‘

bis Bildungs-Teilerfolge, nicht dekretierbar) ‚bestimmen‘, was alles diese (ihnen und nicht allein zeitgenössisch übertragungsbedürftig) bedeuteen# (vgl. A.K. bis zur Besorgnissen

didaktischen Scheiterns an Individuen bis Kollektiven /

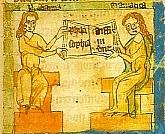

Sinnstiftungsbedürfnissen).  Der sieben freien

Magister-Künste gerade ‚Musika‘ im Kanon gebildeter Artistenfakultät – ach so,

‚des Mittelalters‘.

Der sieben freien

Magister-Künste gerade ‚Musika‘ im Kanon gebildeter Artistenfakultät – ach so,

‚des Mittelalters‘.  [Zu den Hauptschwierigkeiten gehört der Irrtum, äh die gar nicht so seltene Erfahrung:

Dass einem, bis (zu) vielen, ‚dies (in/wegen Verstehensfällen)‘

zu häufig ‚eindeutiger / stabil vorkommt‘

als der ganze /

jeder Balanceakt – zumindest ‚der Verstehungen‘ 8jd dafür-/dagegen-Gehaltenem

– von Sprachhandlungen überhaupt intersubjektiv sein/werden

kann; – und zwar nicht nur / erst / dolmetschend ‚uneindeutig (wechselwirkungsplural zwischen Repräsentirtem und Repräsentationen)‘ in/von / zwischen

Sprachen die eher wenig( getrennt)e Begriffe habend, zudem voller

Homonyme und Synonyme, wie es semitische

vermögen, oder gar sino-tibetische Denkweisenvielfalten Entscheidungen / Einheiten zustande

kommen lassen]

[Zu den Hauptschwierigkeiten gehört der Irrtum, äh die gar nicht so seltene Erfahrung:

Dass einem, bis (zu) vielen, ‚dies (in/wegen Verstehensfällen)‘

zu häufig ‚eindeutiger / stabil vorkommt‘

als der ganze /

jeder Balanceakt – zumindest ‚der Verstehungen‘ 8jd dafür-/dagegen-Gehaltenem

– von Sprachhandlungen überhaupt intersubjektiv sein/werden

kann; – und zwar nicht nur / erst / dolmetschend ‚uneindeutig (wechselwirkungsplural zwischen Repräsentirtem und Repräsentationen)‘ in/von / zwischen

Sprachen die eher wenig( getrennt)e Begriffe habend, zudem voller

Homonyme und Synonyme, wie es semitische

vermögen, oder gar sino-tibetische Denkweisenvielfalten Entscheidungen / Einheiten zustande

kommen lassen]

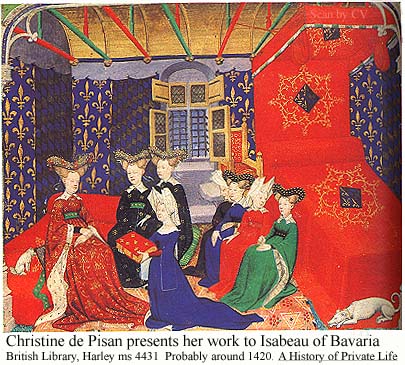

Die

frühe französische Autobiographien

bis gar ‚erste‘ Essayyistin Ch.d.P. kniet, äh

steht hier für die Erlebnisqualitäten wahrgenommener Realitäten,

äh vor der ihr Werk

erlaubenden Königin.

Die

frühe französische Autobiographien

bis gar ‚erste‘ Essayyistin Ch.d.P. kniet, äh

steht hier für die Erlebnisqualitäten wahrgenommener Realitäten,

äh vor der ihr Werk

erlaubenden Königin.  Reverenz

(mindestens

mit ‚f‘ zu orthographierend

vermeint / abzubilden) der (inwiefern / sofern

gar ‚Mystikerin‘)

Reverenz

(mindestens

mit ‚f‘ zu orthographierend

vermeint / abzubilden) der (inwiefern / sofern

gar ‚Mystikerin‘) ![]() Christine de Pisan/Pizan (1365 zu Venedig

bis nach 1430 in Frankreich) für (den technologisch inzwischen

gar ‚computererfahrenen‘ Gelehrten)

Christine de Pisan/Pizan (1365 zu Venedig

bis nach 1430 in Frankreich) für (den technologisch inzwischen

gar ‚computererfahrenen‘ Gelehrten)

![]() Eugen Biser (1918-2014) repräsentiert / analogisiert]

Eugen Biser (1918-2014) repräsentiert / analogisiert]

Pointe –

weder allein eine, noch die einzige – aber ist/wird,

dass / wie sogenannte ‚Mystik‘ an / aus meist als ‚geistesgeschichtlich‘ bezeichneten

Einsichten bis Wendungen ‚des Gedanenflusses‘ verwendeter Formulierungen

und Begrifflichkeiten Bedeutungen qualifiziert (also mindestens, basal im dreifachen Sinne, etwa

Hegels respektive der deutschen Sprache: So wie verwendet ‚widerlegend‘, als

allenfalls sehr begrenzt und bedingt ungefähr oder überhaupt nicht gültig

erweisend; dennoch und immerhin gerade da ‚auf eine höhere Ebene‘, da ‚in größere / mehrdimensionale Zusammenhänge gehoben‘; insofern,

‚dort‘ und ‚von daher‘ durchaus zutreffend ‚bewahrend‘) ‚diese aufhebend‘ erweitert, ‚besser‘ – nämlich umfassender zutreffend (wie) gemeint, bis betreffend

– semitisch versteht.  [Vom

insoweit bereits ‚außerhalb’ vollendeter ‚Zukunft/en‘, immerhin und bereits

[Vom

insoweit bereits ‚außerhalb’ vollendeter ‚Zukunft/en‘, immerhin und bereits

[Die geradezu benachbarte Burg sei bekanntlich

über einer der Türen dieses Ahnensaals abgebildet]

[Die geradezu benachbarte Burg sei bekanntlich

über einer der Türen dieses Ahnensaals abgebildet]

drüben des Hochschlosses, her erkennbares: Wesen הוייה – hier zwar in alphabetischer Willkür, äh Ordnungsreihenfolge, genannt, doch zeit- und rang- äh raumgleich vorfindlich – ‚sind/werden‘ (semiotisch [re]präsentabel repräsentierbar – ohne davon/damit identisch / selbig zu werden / [gewesen zu] sein).

Abb. Ahnensaaltüre mit

Hohenzollernburgbergbild #jojo

Abb. Ahnensaaltüre mit

Hohenzollernburgbergbild #jojo

# S09 [Empfang der Majestät des ‚Verbs‘, immerhin danach benannter Verbalsprachen) – gar ‚gegenwärtig‘ zwischen/von Vergangenheiten und Zukunften]

|

[Auch und sogar im/trotz ‚Märchenlande‘ stets verfügbarer / unabwendliche Grammatik (führt/knickst Ihnen Anlasszofe ‚Rotkäpchen‘ ein bekanntes Beispiel vor)] |

Für |

||

|

|

Bis zu 70% der beobachteten Leute versuchen / vermögen sich fleißig, immerhin, irgendwie ‚halbe Sätze‘ zu notieren. |

|

|

|

|

Etwas genauer systematisiert, folgt erstaunlich viel, bis das Meiste – was so vor- äh nachlesbar, (vom Vortrag) ‚mitgeschrieben‘ wurde – in etwa dem gängigen Muster: « Der .... sich zum .... . der nun, er ......... oder nicht. sein .... ..... und ihm seine ......und das ... .... ... der .... , dass kein .... , sondern ein ..... vor ihm ....., es ... ... ihm noch mehr zu .... ..... » |

|

|

|

|

|

Manche vermögen zwar, gar mit noch etwas mehr der Mühen, immerhin auch noch ‚Eigenschaften‘ mit zu nehmen. – Doch hilft « Der .... sich zum .... . der nun, er ......... oder nicht. sein .... ..... und ihm seine ......und das halbe ... .... ... der .... , dass kein tapferer .... , sondern ein armes ..... vor ihm ....., es ... ... ihm noch mehr zu .... .....» beim/dem Lektüre-Verständnis nicht merklich weiter. |

|

|

|

|

Aber jetzt, mit etwas mehr (Rev/ferenz-)Erfahrung / der Zeit, kommen endlich brav auch ‚die Verben / Tunwörter‘ dazu: zwar wurde gehandelt, und dies sogar sorgsam aufgeschrieben – doch auch bei « Der .... begab sich zum .... , der nun, er mochte wollen oder nicht. sein .... ..... halten und ihm seine ...... und das halbe ... übergeben mußte. Hätte der .... gewußt , dass kein tapferer .... .... , sondern ein armes ..... vor ihm stand., es wäre ihm noch mehr zu .... gegangen.» verstehen wir kaum mehr ‚von Rotkäppchens‘ artigem Vortrag. |

|

|

‚Erst‘ mit ‚Namen‘, zumindest aber nur mit ‚festgehaötenen‘ – in der Regel als ‚Nomina‘ bezeichneten – Hauptwörtern / Substantiven ist/wird ‚Substanz‘ (wieder)erkennbar: «Der Held begab sich zum König, der nun, er mochte wollen oder nicht, sein Versprechen halten und ihm seine[sic!] Tochter und das halbe Königreich übergeben mußte. Hätte der König gewußt, dass kein tapferer[sic!] Kriegsheld, sondern ein armes[sic!] Schneiderlein vor ihm stand, es wäre ihm noch mehr[sic!] zu Herzen gegangen.» |

Gleichwohl (trügt so mancher Umkehrschluss) ohne, dass dadurch/davon die anderen ‚Wortarten‘ überflüssig wären/würden, dass etwa mit V.F.B. karikiert (zumal wer die Geschichte nun recht gut erinnert), allein rein mit den ‚Hauptsach-Wörtern‘ (doch zumindest als eine basale Mnemohilfe für ‚Rotkäppchens Spickzettel‘) « … Held … König … Versprechen … Tochter … Königreich …. … König … Kriegsheld, … Schneiderlein … , … Herzen … .» recht weit käme – und gleicht gar nicht notwendigerweise intersubjektiv konsensual jeder eindeutig versteht. |

|

|

|

|

|

|

|

Mittels Verben etc. können gegebene Substantive zumal/zumindest in gegenteilige Bedeutung/en einer Aussage ‚verkehrt‘, Geschichten also recht weitgehend verändert – bis gleichwohl dennoch, gut oder aber ‚wirr‘/interessiert, erinnert – werden, zumal insbesondere in ‚Eigenschaftswörtern‘ und (modal)verbalen Färbungen angedeutete / erahnte / festgehaltene Emotionen, als ‚Klebstoff(e) der Erinnerung fungieren.

Die Verwirrt- und Zerstreutheit der ‚silbernen‘

KaSeF כסף Denk- bzw. Ausdrucksformen, resektive die

Die Verwirrt- und Zerstreutheit der ‚silbernen‘

KaSeF כסף Denk- bzw. Ausdrucksformen, resektive die  He-Lücken

He-Lücken  (nicht Alles [an 'Goldfrüchten' TaPuXi ZaHaW

áäæ éçåôú], und namentlich nicht alles immerhin Mitteilbare

davon, mit allem an Semiotika/'Silbergespinsten'

MaSCHKJoT KaSeF óñë úåéëùî ausdrücken/einschließen zu können) und

Notwendigkeiten (stehts

mehr und zugleich weniger, als 'gewollt'/gemeint zu übertragen)

(nicht Alles [an 'Goldfrüchten' TaPuXi ZaHaW

áäæ éçåôú], und namentlich nicht alles immerhin Mitteilbare

davon, mit allem an Semiotika/'Silbergespinsten'

MaSCHKJoT KaSeF óñë úåéëùî ausdrücken/einschließen zu können) und

Notwendigkeiten (stehts

mehr und zugleich weniger, als 'gewollt'/gemeint zu übertragen)

von Interaktion zwischen Gegebenem und/oder Vorgesetlltem

einerseits und semiotischen (insbesondere sprachlichen) Mitteln und deren Wirlungen 'anderseits'/weitereseits.

Dass Wirklichkeit OLaM íìåò

zwar nicht univok gleich, oder nur 'Sprache'

- doch auch nicht irgendwie an ihr vorbei oder über sie hinweg zugänglich/verfügbar

ist/wird; dass wir so - bestenfalls intersubjektiv

passend - 'abbildend' mit uns und Welt(wirklichkeit/en OLaM/oT íìåò) wechselwirken.

Na klar wurde und wird (hier oben brav auch erst, äh allein, und sogar mit –

zumal modal - ansonsten kaum erreicht verführerischen Erfpöhsaussichten)

die Grammatik zur/als höchste/n Königin der Wissenschaften ausgerufen. Alle

Interaktion führt nänlich diese bis unsere sprachliche

Reverenz vor den und als Referenzen an jene Semiotiken

der Denkformen aus, die Menschen kaum, bis gar nicht, loß

werden können. -. Sie

wissen wohl noch was, bis wen, immerhin Friedrich Willhelm Nietsche ... (jedenfalls

'vom Jörensagen') ahnte.

Wir/ich denke/n (also) manchmal ahnen zu können, bis zu erkennen, was Sie (in welchen Sinnen / wie) meinen: (und mindestens insofern/damit tun).

Doch vielleicht s/wollen (wir's – zumal daher, ein- bis wechselseitig – überdenken/verstehen/bewerten, beziehungsweise) Sie/Jemand (die)es (Handeln bnitte respektive nicht) noch/trotzdem/deswegen/dazu

etwas deutlicher (gar anstatt allein/immerhin: 'kontrasierter'?) oder sogar genauer treffend repräsentiert

leiser, unschärfer, motivationaler/diplomatisch ermöglichender oder umfassender/komplexer, bis - etwa intersubjektiv konsensfähiger, 'mehrsemiorisch'/multimedial/mehrsprachig 'Horizonte aufhebend, anstatt vernichtend, klar' – übersetzt

Zwar

wissen wir

Menschen

nicht ‚was oder wie Sprachen sind‘, doch benutzen wir sie durchaus erfolgreich

und (ver)meinen manchmal

sogar manche davon zu beherrschen – zumal wo und da unsere Beeindruckbarkeiten

(überhaupt affizierender,

adressierbarer, bis kognitiver Arten) und unsere(!) Ausdrucksverhalten Grammatica

benötigen: Beispielsweise Vorstellbarkeiten (zumal

paradigmatische a-Prioritäten)

und Selbstverständlichkeiten

sind/werden

– namentlich in ihren Reichweiten – so

basal, und meist (gleich gar individuell

respektive an/‚in‘/bei/von

sich selbst

alleine) nahezu unmerklich, von semiotischem Können und dem

was Sprachen (an/als Künste/n und Grenzen) Können beeinflusst,

Zwar

wissen wir

Menschen

nicht ‚was oder wie Sprachen sind‘, doch benutzen wir sie durchaus erfolgreich

und (ver)meinen manchmal

sogar manche davon zu beherrschen – zumal wo und da unsere Beeindruckbarkeiten

(überhaupt affizierender,

adressierbarer, bis kognitiver Arten) und unsere(!) Ausdrucksverhalten Grammatica

benötigen: Beispielsweise Vorstellbarkeiten (zumal

paradigmatische a-Prioritäten)

und Selbstverständlichkeiten

sind/werden

– namentlich in ihren Reichweiten – so

basal, und meist (gleich gar individuell

respektive an/‚in‘/bei/von

sich selbst

alleine) nahezu unmerklich, von semiotischem Können und dem

was Sprachen (an/als Künste/n und Grenzen) Können beeinflusst,

![]() dass

sie indoeuropäisch (Komplexitäten) alternativlos

zwingend (reduzierend) zu erscheinen/sein vermögen; während ostasiatische Denk-, Empfindungs-

und/also Sprach-Horizonte

(wenigstens derartige

– bis

überhaupt?) ‚Rechthaberei/en‘ .nicht zu denken/fassen

vermögen;

dass

sie indoeuropäisch (Komplexitäten) alternativlos

zwingend (reduzierend) zu erscheinen/sein vermögen; während ostasiatische Denk-, Empfindungs-

und/also Sprach-Horizonte

(wenigstens derartige

– bis

überhaupt?) ‚Rechthaberei/en‘ .nicht zu denken/fassen

vermögen;

![]() dass manche (zumal indogene

Sprachen) nicht immer (bis nirgends/nie –

einen) ‚Täter‘ / Genus verbi benötigen,

also ‚Schattiges bei dem Baume‘ (vor)finden

und mitteilen können, ohne (etwa

Erkenntnisverluste dadurch zu erleiden), dass ‚der Baum (zumal wirkursächlich/mechanisch/schuldhaft) Schatten

wirft/gibt/spendet‘, bis dies gleich gar tun / ursächlich sein muss;

dass manche (zumal indogene

Sprachen) nicht immer (bis nirgends/nie –

einen) ‚Täter‘ / Genus verbi benötigen,

also ‚Schattiges bei dem Baume‘ (vor)finden

und mitteilen können, ohne (etwa

Erkenntnisverluste dadurch zu erleiden), dass ‚der Baum (zumal wirkursächlich/mechanisch/schuldhaft) Schatten

wirft/gibt/spendet‘, bis dies gleich gar tun / ursächlich sein muss;

![]() dass

die (zudem zwischen Sprachen, und gerade

unter/für Sprechende/Denkenden derselben Semiotik, eher selten genau deckungsgleichen) Bedeutungshöfe von

(respektive Verwendungsvielfalten gerade

derselben) Namen, äh Aus(-

bis Ein)drücke, Zusammenhänge

und Unverbundenheiten / (zumal ordnend)

Einteilungen (er)schaffen (suggerieren diese also nicht etwa nur, oder täuschend

scheinbar, sondern ‚hyperrealita‘,

insofern eben wirklicher und wichtiger als ‚ansonsten‘/‚unbeobachtet‘ vorfindliche

Wirklichkeit/en,

zumal rein leeren Nichts);

dass

die (zudem zwischen Sprachen, und gerade

unter/für Sprechende/Denkenden derselben Semiotik, eher selten genau deckungsgleichen) Bedeutungshöfe von

(respektive Verwendungsvielfalten gerade

derselben) Namen, äh Aus(-

bis Ein)drücke, Zusammenhänge

und Unverbundenheiten / (zumal ordnend)

Einteilungen (er)schaffen (suggerieren diese also nicht etwa nur, oder täuschend

scheinbar, sondern ‚hyperrealita‘,

insofern eben wirklicher und wichtiger als ‚ansonsten‘/‚unbeobachtet‘ vorfindliche

Wirklichkeit/en,

zumal rein leeren Nichts);

Dereinst – gar am/beim

vom/zum doch noch (weitgehend) unbekannten Otijot/‘Buchstaben-Zahl-Laut-Zeichen‘

Dereinst – gar am/beim

vom/zum doch noch (weitgehend) unbekannten Otijot/‘Buchstaben-Zahl-Laut-Zeichen‘

aufgestoßenen Fenster – wird es ihr/uns

misslungen, und\aber unnötig geworden, sein (das

‚Irgendwann und Irgendwo‘

aufgestoßenen Fenster – wird es ihr/uns

misslungen, und\aber unnötig geworden, sein (das

‚Irgendwann und Irgendwo‘  doch des Futurum exactum

ruft an/zu): [Abbs. Kaligraphistin] Geschlossene/Schließende Kreise auch

nur/bereits um zweidimensionale Namen(ssymbolika) der Repräsentationen von Randlosigkeit/en

zu ziehen. – Sogar unsymmetrische

doch des Futurum exactum

ruft an/zu): [Abbs. Kaligraphistin] Geschlossene/Schließende Kreise auch

nur/bereits um zweidimensionale Namen(ssymbolika) der Repräsentationen von Randlosigkeit/en

zu ziehen. – Sogar unsymmetrische  , drei- bis

n-dimensionale Ballonhüllensphären ‚enthalten‘ (bestehen

schließlich selbst auch aus / werden durchdrungen von) resch-waw-chet ר־ו־ח (etwa als /rawax/ רׇוַח und/oder als

/ruax/ רְוּחַ verstanden)

undװaber können doch G-tt,

oder auch nur/immerhin Absolutheit/en ‚äußerst-innerste‘, oberste Selbigkeitssingularität, nicht halten/begrenzen.

, drei- bis

n-dimensionale Ballonhüllensphären ‚enthalten‘ (bestehen

schließlich selbst auch aus / werden durchdrungen von) resch-waw-chet ר־ו־ח (etwa als /rawax/ רׇוַח und/oder als

/ruax/ רְוּחַ verstanden)

undװaber können doch G-tt,

oder auch nur/immerhin Absolutheit/en ‚äußerst-innerste‘, oberste Selbigkeitssingularität, nicht halten/begrenzen.

|

Sorry, auch bereits daran gewöhnt, falls, bis dass, (zu) viele «das, was wir (Menschen) bestenfalls ahnen, für Wissen halten – namentlich wahrgenommene Repräsentationen, gleich gar semiotische Zeichen / Abbildungen, mit dem Repräsentierten identifizieren (bis haben s/wollen)»? |

|

[Hotelfachschule Filmszenerien

Ausrisse: ‚Das Zimmer ist viel zu hell, da bekomme ich Kopfschmerzen!‘ – Jalousien  (‚Jetzt ist es

zu dunkel!‘) dämpfen das Licht schließlich

dosierbar:

(‚Jetzt ist es

zu dunkel!‘) dämpfen das Licht schließlich

dosierbar:  ‚Bei dem Zwielicht kann ja kein Mensch lsesen!‘ –

‚Bei dem Zwielicht kann ja kein Mensch lsesen!‘ –  Eine der Leselampen leuchten auf. – ‚Ich will

jetzt nicht lesen!‘ – Die Lampe erlischt] Erst auf der

verhaltensalternativ, in ihren Argumenten, widerlegten/besiegten Person

empörten Vorwurf, sie habe immer das letzte Wort.

Eine der Leselampen leuchten auf. – ‚Ich will

jetzt nicht lesen!‘ – Die Lampe erlischt] Erst auf der

verhaltensalternativ, in ihren Argumenten, widerlegten/besiegten Person

empörten Vorwurf, sie habe immer das letzte Wort.  Antwortet ‚die Nonverbalität‘

mit der ausdrücklich verbalen Feststellung, in sanften Mädchenstimme, dass sie

kein Wort gesagt – ehe sie/Grammatica

verzögernd

Antwortet ‚die Nonverbalität‘

mit der ausdrücklich verbalen Feststellung, in sanften Mädchenstimme, dass sie

kein Wort gesagt – ehe sie/Grammatica

verzögernd  knickst undווaber

den Interaktionsraum (gar zu noch mehr Gelegenheitspause, mindestens ihrerseits arbeitsteilig) verlässt.]

knickst undווaber

den Interaktionsraum (gar zu noch mehr Gelegenheitspause, mindestens ihrerseits arbeitsteilig) verlässt.]

Some images by a

courtesy of webshots.com and some ©

copyright by hohenzollern.com

|

Sie haben die Wahl: |

||||||

|

|

|

|||||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|||||

|

|

Goto project: Terra (sorry still in German) |

|

|||

|

Comments and

suggestions are always welcome (at webmaster@jahreiss-og.de) Kommentare und Anregungen sind jederzeit willkommen (unter: webmaster@jahreiss-og.de) |

|

||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

|

|

|

|

|||

|

|||||

|

by |