Charaktere  zumindest Charakteristisches

zumindest Charakteristisches

|

[So

bedrohlich, äh vereinheitlicht,

erscheinen der Vielfalten Vielzahlen sonst kaum (wem / wo)] |

.auffällig gerne

ein- und zugeteilt, sowie nicht selten für sich

selbst beansprucht, bis befüchtet oder (wider bis für einen selbst /\ andere)

reserviert. Die vier antiken,

‚griechischen‘ Klassiker ( |

Hinter, oder wenigstens in,

den Mauern des Innenhofs,

auch deren Bildung, / Entstehung - zwar nicht

weit von der Widerspruchbastei

gar der (Er-)Neuerung entfernt, etwas höher auf den

Felsen, und noch unmittelbarer gleich unter ‚den Vernunften‘ (des Verstehens) gelegen;

doch/also allenfalls (zumal

[durch/von sich qualial] selbst) bedingt einsehbar

- sind/werden hier,

vielleicht sogar Euer Gnaden / Ihre, Eingeschaften aufgebaut,

bis persönlich betretbar, äh beispielhaft, vertreten. |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Eigenschaften,

gar (in

welchen Ausdruckssinnen auch immer) ‚menschliche‘,

erweisen sich einem, bis sind gar empirisch, so vielfältig, dass dies, und/oder jedenfalls manche davon, einem

– eben trotz, selbst begrifflicher

Einteilungs- und Bündelungs- bzw. Erklärungsschemata

derselben – von unwiderstehlich, bis unerträglich, namentlich zu

reich/arm an Ähnlichkeiten und/oder

Verschiedenheit zum/mit dem Eigenen/Gewollten erscheinen, bis sind. |

Im

Hochschloss der |

|

|

Recht simpel, also besonders wirkmächtig, unterscheiden

sich/einander Menschen hinsichtlich der Art/en und Weise/en, die s/Sie als angenehm, bis

eben immerhin selbstverständlich

vertraut, erleben,

überhaupt etwas bzw. jemanden respektive ‚alles'‘ in

Erfahrung und/oder zum Ausdruck zu bringen. |

Erstaunlich vereinfacht, (also

quasi idealtypisch) lassen sich beispielsweise dreierlei Wahrnehmungs-Wege in's/zum

Erinnerungsvermögren von Menschen unterscheiden,

deren persönliche, und/oder/aber situative,

Mischungsverhältnisse untereinander, etwa darüber (mit)entscheiden: Ob jemand 'die

Dine und Ereignisse bzw. Personen' besser durch Sehen, besser durch Hören

oder besser durch haptisches nach- bzw. mitvollziehendes 'Ausprobieren' erfahren, bis verstehen,

kann/würde. |

|

|

Die

Folgen sind ja nicht selten ganz erheblich -

dafür eher selten umfänglich bemerkt,

oder gar personengerecht (sondern meist eher anklagend/beschuldigend) erklärt. Verständigungs-

bis Verfeindungseffeclte, die mit/an/in vielen,

wechselseitig komplementären respektive unpassenden, Basalitäten

auftreten. |

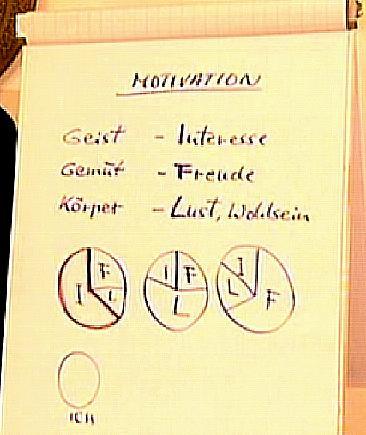

Eine – auch nach der

immerhin Überwindung dichotomer Zweiteilung, gar in ‚eigen

und fremd‘ bzw. gleich ‚Fresund

oder Feind‘, leider - eher sogar noch weniger bekannte, wichtige

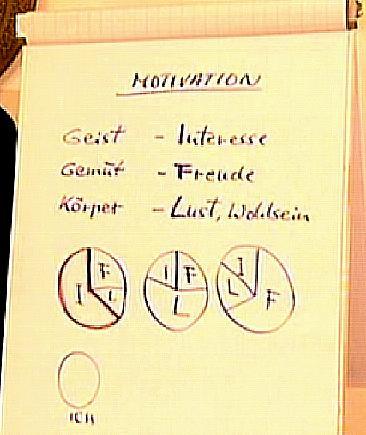

Dreierteilung, legt George

Pennington für die / der, hier ja gleich benachbarten, menschenheitlichen

‚Beweggründe, bis

sogar eher Triebkräfte‘, vor.

„Der Einfachheit

halber kürze“

er „die drei pnmären Motivatoren [sic! gar als ‚Charakterzüge‘

verstehbar, bis gemeint; O.G.J.] im Folgenden ab. I steht für Interesse

bzw. intellektuelle Begabung, F für Freude bzw. soziale

Begabung und L für Lust/Wohlsein bzw. sinnlich/sensorisch/handwerkliche Begabung.“

Alles ‚Talente‘ bis (gar Kant-ups)

‚Neigungen‘ bzw. ‚Ideocharismen/Intelligenzarten‘, die von wesentlicherer Bedeutung, als (zumal externe) Anzeize und

Motivatopnsmaßmamems seien – insoweit G.P.

auch mit anderen Autoren wie hier etwa M.v.M.

und R.K.S..

[Mit Reverenz

an das wichtige Werk und Wirken Sir

Georges. – Mental(-denkerisch)e

Landkarte basaler Motivationsarten:

‚Interessenverfolgung‘ gilt

manchen als verwerflich, obwohl, bis weil, gerade in/an dem Denkkonzept, zumal

‚recht‘/hinreichend umfänglich verstandener

(Interessenlagen), die Beschäftigung mit einem ambivalenten, bis unangenehmen,

Notwendigkeiten – jedenfalls dafür Gehaltenem, (auch geradezu ‚materiell‘) empirisch

gesetzt]

[Mit Reverenz

an das wichtige Werk und Wirken Sir

Georges. – Mental(-denkerisch)e

Landkarte basaler Motivationsarten:

‚Interessenverfolgung‘ gilt

manchen als verwerflich, obwohl, bis weil, gerade in/an dem Denkkonzept, zumal

‚recht‘/hinreichend umfänglich verstandener

(Interessenlagen), die Beschäftigung mit einem ambivalenten, bis unangenehmen,

Notwendigkeiten – jedenfalls dafür Gehaltenem, (auch geradezu ‚materiell‘) empirisch

gesetzt]

Interesse daran bzw. an jemandem – wo der bzw. Ihr ‚Geist‘/Denken

angesprochen/aktiv sei

(reichen die

Treppentürme des EMuN/aH-Gebäudes-אמון׀אמונה drüben bis herunter in/auf diese Tiefe) – „da gibt es kein Halten“

(G.P.).

[Heftig,

dass es sich nicht einmal um wohlverstandene/‚die richtigen‘, und gleich gar nicht

immer um ‚gute‘, moralische, sittlich

anerkannte etc., Interessiertheiten

handeln muss – sowie

zumeist auch gegenteilige vorfindlich – mindestens auch solche

‚sozialer/soziologischer Arten‘ und der

‚Weisen möglichen Wohlbefindens‘]

[Heftig,

dass es sich nicht einmal um wohlverstandene/‚die richtigen‘, und gleich gar nicht

immer um ‚gute‘, moralische, sittlich

anerkannte etc., Interessiertheiten

handeln muss – sowie

zumeist auch gegenteilige vorfindlich – mindestens auch solche

‚sozialer/soziologischer Arten‘ und der

‚Weisen möglichen Wohlbefindens‘]

„Als Kinder lesen sie lieber

ein Buch (I-typisch) als mit anderen Kindern zu spielen (F). Wenn sie

eine praktische [sic! etwa ‚haptische‘;

O.G.J.] Begabung mitbringen

(L) sind sie imstande, das Telefon auseinander zu nehmen, um nachzusehen, was

drin ist. In der Schule haben diese Kinder keine Probleme. Ihr Gehirn [sic!] ist gut [sic! andere Leute/Denkorgane sind

keineswegs ‚schlechter‘; O.G.J. zwar durchaus mit G.P.‘s Wertschätzungsabsicht,

doch weniger naturalistisch bis deterministisch]

organisiert und sie sind

leidenschaftlich am Lernen interessiert.

In ihrem späteren [sic!] Leben

ergreifen sie wahrscheinlich einen Beruf, der ihren speziellen Interessen

entspricht. Manche stellen ihr ganzes Leben in den Dienst eines speziellen

Interesses: Medizin, Astrophysik, Umweltschutz, Geologie, Archäologie

...

In meinem Beispiel habe ich den L-Teil

recht [grüß] gezeichnet. Das wäre typisch für den Professor, der so

tief in Gedanken oder im Gespräch ist, dass er vergist

zu essen, bevor die Kantine schließt. Wäre der F-Teil noch kleiner, dann könnte

er ein Eigenbrötler sein, ein Schreiber gelehrter Bücher vielleicht, aber nicht

[sic!] sehr

interessiert an Gesellschaft.  [Intellektuelle, in diesem engeren Sinne, sind

nicht notwendigerweise gemeinwesnetlich uninterressiert, eher gesellschaftlich randständige AußenseiterInnen, zumal des/gegenüber dem Sozialleben/s –

gerade ihre eigenen Stellungen/Interessenlagen

durchaus (teils

wesentlich/zu einseitig) verkennend]

[Intellektuelle, in diesem engeren Sinne, sind

nicht notwendigerweise gemeinwesnetlich uninterressiert, eher gesellschaftlich randständige AußenseiterInnen, zumal des/gegenüber dem Sozialleben/s –

gerade ihre eigenen Stellungen/Interessenlagen

durchaus (teils

wesentlich/zu einseitig) verkennend]

Nicht alle

I-Typen funktionieren auf dieselbe Art. Visuelle

Denker denken in

Bildern.

Sie können ausgezeichnete Analysten oder Planer sein, aber schlecht

in Algebra. Andere denken in Mustern. Sie können

wiederkehrende Muster in

der

Musik, der Mathematik oder in der Natur erkennen, die anderen brillanten

Köpfen [sic!]

völlig entgehen. Andere wiederum denken in Worten

und Sätzen. Sie formulieren

brillant, sind aber nicht sonderlich gut darin etwas

zu visualisieren. Jede Art hat

ihre Besonderheiten und Schwächen, je nach ihrer zerebralen Spezialisierung.

Eltern sollten sich auf die besonderen Begabungen ihrer Kinder konzentrieren

und sich keine

[sic! das Hinzulehren am/von Fähigkeiten, muss nicht einmal hier völlig

unmöglich sein/werden; O.G.J. durchaus gegen ‚übertreibende Übertreihungen (gleich gar elterlicher Maßmahmen)‘ und überzeugt,

dass ‚Bewustheiten

für/vom Anderheiten‘ sowie

Stärkenförderung / Schwächenakzeptanz (statt: deren

Ignoranz / alleskönnender Übermenschen)

schon viel hülfen] Sorgen

machen um die Dinge, die sie nicht so gut können. [Insbesondere

hinsichtlich sogenannten ‚Mängeln‘ in sozialer und/oder

sensorischer Kompetenz, bis Intelligenz bleibt

hinzu-Lernen (dagegen) durchaus wichtig, bis möglich; O.G.J. insbesondere ‚innere

Schweinehunde‘-freundlich – zumal was potenzielle Charakterschwächen,

bis Kooperationshemmnisse und Handikaps, anginge] ![]() [Pädagogik und Nymphagogik

gehen davon aus, dass (gar charakterliche) Eigenschaften gebildet, jedenfalls

entwickelt, werden können; auch Andragogik/Erwachsenenbildung

hat nicht alle Gewohnheitenänderungen

ausgeschlossen]

[Pädagogik und Nymphagogik

gehen davon aus, dass (gar charakterliche) Eigenschaften gebildet, jedenfalls

entwickelt, werden können; auch Andragogik/Erwachsenenbildung

hat nicht alle Gewohnheitenänderungen

ausgeschlossen]

Je

nach ihrer speziellen Begabung sind I-Typen

gute Analysten, Theoretiker,

Planer, Strategen,

Denker, Spezialisten, Forscher, Erfinder

und Entwickler. Sie passen gut in jeden [sic!] wissenschaftlichen

oder unternehmerischen Beruf, der

Verwendung für Ihre Talente

hat.

Gelegentlich

finden wir einen verirrten I-Typen, einen hoch qualifizierten, intellektuellen Spezialisten, der die

Personalverantwortung für eine große Abteilung hat. Als er anfing war seine

Leistung  [sic! ein weltanschaulich

widersprüchlich sehr hoch aufgeladener Begriff;

O.G.J. eher ‚Aufgabenerfüllungs‘- bis ‚Arbeits‘-Ausdrücken

orientiert] so herausragend, dass

er befördert und befördert wurde, bis er die Ebene seiner Inkompetenz

erreichte'', auf der er dann blieb. Eine Führungsposition braucht eine [gar

zudem hinreichend ‚sensorische‘] Sozialbegabung, die nicht jeder I-Typ in

ausreichendem Maße mitbringt. Zum Glück ist das Problem inzwischen den meisten

Unternehmen bewusst. Viele bieten

Karrieren an, die nicht unbedingt Personalverantwortung mit sich bringen

(Linienkarriere/Fachkariere). Viele Personalabteilungen unterstützen jetzt die

interne Job-Mobilität um sicherzustellen [sic!], dass alle ihren bevorzugten Arbeitsplatz

finden.“ (G.P. S. 66; verlinkende

Hervorhebungen O.G.J.)

[sic! ein weltanschaulich

widersprüchlich sehr hoch aufgeladener Begriff;

O.G.J. eher ‚Aufgabenerfüllungs‘- bis ‚Arbeits‘-Ausdrücken

orientiert] so herausragend, dass

er befördert und befördert wurde, bis er die Ebene seiner Inkompetenz

erreichte'', auf der er dann blieb. Eine Führungsposition braucht eine [gar

zudem hinreichend ‚sensorische‘] Sozialbegabung, die nicht jeder I-Typ in

ausreichendem Maße mitbringt. Zum Glück ist das Problem inzwischen den meisten

Unternehmen bewusst. Viele bieten

Karrieren an, die nicht unbedingt Personalverantwortung mit sich bringen

(Linienkarriere/Fachkariere). Viele Personalabteilungen unterstützen jetzt die

interne Job-Mobilität um sicherzustellen [sic!], dass alle ihren bevorzugten Arbeitsplatz

finden.“ (G.P. S. 66; verlinkende

Hervorhebungen O.G.J.)

[Sozialrespektsdistanz immerhin ‚innerlich‘/zumal sich selbst gegenüber

(also bis ‚sozialwesentliche‘)

vorausgesetzt]  Und/Oder

mit/in Freude an oder über jemandem, respektive etwas – wo das/Ihr (zumindest begrifflich ja bereits weitgehend vergessenes/verdrängtes) Gemüt erlaubt ist/wird (reicht/geht diese

Und/Oder

mit/in Freude an oder über jemandem, respektive etwas – wo das/Ihr (zumindest begrifflich ja bereits weitgehend vergessenes/verdrängtes) Gemüt erlaubt ist/wird (reicht/geht diese  [Welle-ג – zumal des Mitgefühls / Erbarmens גימל /gimel/ bekanntlich zugleich Eigenname dieses dritten

der Zeichen] zumindest bis in die Höhen

auch benachbarter ‚Dachstühle‘

drüben des Seins hinauf) sind ebenfalls unerschöpfliche, also durchaus ‚reine‘, Quellen

erschlossen.

[Welle-ג – zumal des Mitgefühls / Erbarmens גימל /gimel/ bekanntlich zugleich Eigenname dieses dritten

der Zeichen] zumindest bis in die Höhen

auch benachbarter ‚Dachstühle‘

drüben des Seins hinauf) sind ebenfalls unerschöpfliche, also durchaus ‚reine‘, Quellen

erschlossen.  „Diese Leute haben die Begabung Andere

glücklich

zu machen. Als Kinder werden sie eher am Telefon oder in einem

Internet-Chat die nächste Party oder einen Kinobesuch mit Freunden

organisieren, als ein Buch zu lesen. Sie gehen gerne in die Schule, nicht so

sehr zum Lernen, mehr wegen der Gesellschaft, die sie dort

finden. Lehrer erkennen ihre soziale Begabung nur selten

als ein besonderes Talent. Auch Eltern können

sich damit schwer tun sie zu erkennen [sic!] und wertzuschätzen, speziell

wenn sie selber keine sonderliche Sozialbegabung haben. Da sie in

herkömmlichen Schulfächern oft nicht so gut sind, werden sozialbegabte Kinder oft als Versager gebrandmarkt. Der Schaden, den die Schule

[sic!] hier anrichten kann,

ist immens.

„Diese Leute haben die Begabung Andere

glücklich

zu machen. Als Kinder werden sie eher am Telefon oder in einem

Internet-Chat die nächste Party oder einen Kinobesuch mit Freunden

organisieren, als ein Buch zu lesen. Sie gehen gerne in die Schule, nicht so

sehr zum Lernen, mehr wegen der Gesellschaft, die sie dort

finden. Lehrer erkennen ihre soziale Begabung nur selten

als ein besonderes Talent. Auch Eltern können

sich damit schwer tun sie zu erkennen [sic!] und wertzuschätzen, speziell

wenn sie selber keine sonderliche Sozialbegabung haben. Da sie in

herkömmlichen Schulfächern oft nicht so gut sind, werden sozialbegabte Kinder oft als Versager gebrandmarkt. Der Schaden, den die Schule

[sic!] hier anrichten kann,

ist immens.

Für sozialbegabte eignet sich jede Beschäftigung,

die sie in einen

relevanten Kontakt mit anderen Menschen

bringt: Gastronomie, Gesundheits- und Sozialberufe, Unterricht. Sie sind gute

Ein- und Verkäufer und für Führungsaufgaben deutlich besser geeignet als der

I-Typ. Und für die Kundenbetreuung.“ ( G.P. S. 66; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)  [Na klar,

sind alle drei Kategorien Interesse/n sowohl an manchen denkerischen Repräsentationen

‚wie‘/und an damit Gemeintem / Repräsentiertem

selber/st]

[Na klar,

sind alle drei Kategorien Interesse/n sowohl an manchen denkerischen Repräsentationen

‚wie‘/und an damit Gemeintem / Repräsentiertem

selber/st]  Zwar, bis zurecht / zutreffend,

charakterisieren uns / mich manche, ja viele, als asozial / ungesellig.

Zwar, bis zurecht / zutreffend,

charakterisieren uns / mich manche, ja viele, als asozial / ungesellig. Weder Alles essend, noch servieren lassend, oder

gar beanstanden müssend, was vielleicht ‚gut schmeckt‘, bis Sie wollen.

Weder Alles essend, noch servieren lassend, oder

gar beanstanden müssend, was vielleicht ‚gut schmeckt‘, bis Sie wollen.

[Tischgemeinschaften

–gleich gar über dyadische Zweisamkeiten

hinausgehende, wären / waren uns

dennoch manche genehm]

Zumal Essensgemeinschaften

mit / von Leuten, die einander, denen ich / wir, widerspreche/n, sind/werden

nicht notwendigerweise

(wünschenwerte)

‚Besprechungen‘, oder gar Einigung, bis Einheiten

– gleich gar nicht in Ernährungsfragen / Wirtschaftsweisen.

Bereits

hinübersehend – wenn vielleicht

auch noch nicht drüben ‚auf der Giudecca‘,

eingedeckt. [Immerhin venezianische Dachterrasse, gar noch vakant aussehenden,

Festbanketts]

Bereits

hinübersehend – wenn vielleicht

auch noch nicht drüben ‚auf der Giudecca‘,

eingedeckt. [Immerhin venezianische Dachterrasse, gar noch vakant aussehenden,

Festbanketts]

[Soziokulturelle

Limitationen von Naturtrieben (und dagegen, äh dafür, Gehaltenem) korrelieren durchaus eher mit deren

gezielter Verstärkung, als mit ihrer vorgeblich

beherrschenden Eindämmung(sbedürftigkeit)]

Falls,

wo und insoweit gar / eben Lust, oder immerhin (mehr) Wohlsein, Ihren äh

den / die Körper beachtet / befragt, statt (etwa als nur / da ‚bedürftig‘, ‚störend‘,

‚vergänglich‘, ‚materiell‘) verachtet,

wird – sogar ein / Ihr ‘point of balance‘ zugänglich / betroffen.

Falls,

wo und insoweit gar / eben Lust, oder immerhin (mehr) Wohlsein, Ihren äh

den / die Körper beachtet / befragt, statt (etwa als nur / da ‚bedürftig‘, ‚störend‘,

‚vergänglich‘, ‚materiell‘) verachtet,

wird – sogar ein / Ihr ‘point of balance‘ zugänglich / betroffen.

„ Das [Lust haben, bis Wohlbefimdem] bezieht sich nicht nur auf das körperliche Wohlsein. Es

schließt auch alles

„ Das [Lust haben, bis Wohlbefimdem] bezieht sich nicht nur auf das körperliche Wohlsein. Es

schließt auch alles ![]() ästhetische

mit ein. Diese Leute wissen einfach [sic! empfinden

gar eher ‚gewissenhaft differenziert‘ statt notwendigerweise konsensual, korrekt und

gleich gar nicht immer sofort; O.G.J., gar mit E.B., ‚Gefühle‘ zudem eher für eine

Unterkategorie an/der

Sich-/Anderes-Empfindungen haltend],

ästhetische

mit ein. Diese Leute wissen einfach [sic! empfinden

gar eher ‚gewissenhaft differenziert‘ statt notwendigerweise konsensual, korrekt und

gleich gar nicht immer sofort; O.G.J., gar mit E.B., ‚Gefühle‘ zudem eher für eine

Unterkategorie an/der

Sich-/Anderes-Empfindungen haltend], ![]() wie die Dinge sein sollten. Sie können selten erklären, warum, sie haben

einfach [sic! durchaus

trainier-

א־מ־ן und zivilisierbares Talent; O.G.J.] dieses Gefühl [sic? Empfinden

wie die Dinge sein sollten. Sie können selten erklären, warum, sie haben

einfach [sic! durchaus

trainier-

א־מ־ן und zivilisierbares Talent; O.G.J.] dieses Gefühl [sic? Empfinden ![]() ]. Als Kinder

würden sie das Telefon niemals auseinander nehmen, aber sie würden es

vielleicht grün anmalen, wenn sie meinen, so sähe es besser

aus. Sie schmecken, riechen, sehen differenzierter

als

die Anderen. Und oft fühlen sie sich unwohl,

]. Als Kinder

würden sie das Telefon niemals auseinander nehmen, aber sie würden es

vielleicht grün anmalen, wenn sie meinen, so sähe es besser

aus. Sie schmecken, riechen, sehen differenzierter

als

die Anderen. Und oft fühlen sie sich unwohl,

weil die Dinge nicht so sind, wie sie [überzeugt] meinen,

dass sie sein sollten.  [Dass

und wie sich

[Dass

und wie sich ![]() Wahrnehmung

nicht

allein auf physiologische Subjekte

bis Objekte beschränkt, überrascht so manche, nicht

allein gpstisch-orientierte, Leute]

Wahrnehmung

nicht

allein auf physiologische Subjekte

bis Objekte beschränkt, überrascht so manche, nicht

allein gpstisch-orientierte, Leute]

Beruflich liegt ihnen alles was mit Kreativität

und Gestaltung zu tun hat. Sie

können Handwerker sein, Musiker,

Maler oder Bildhauer, Produkt- oder Modedesigner, Innendekorateure,

Köche, Konditoren, Gärtner, Architekten, Poeten, Masseure, Werbefachleute, ....

Ihr Können basiert auf ihren Gefühlen [sic!

allerdings, gar stets, ‚schulungsbedürftig‘; O.G.J. tzmal Autodidaktisches für die härtesten onehin sehr harter Wege haltend, aber gerade ups Kunst wie Kult nicht asketisch-libertinistisch mit Luxus verwechselnd] und macht den Unterschied aus zwischen einem funktionalen

Produkt und einem Lifestyle-Objekt, das einen Designerpreis gewinnen kann.“ (G.P. S. 66; verlinkende

Hervorhebungen O.G.J.)

[Wobei/Wozu weder

dem (kosmischen/griechischen) Verortungsparadigma

im Raum, noch der dichotomen (oder

um ‚Psyche/Seele‘, bis ‚Gemüt/Charakter‘ oder ‚Herz/Innerstes‘ klassisch

auf drei scheinerweiterten –

gar gnostisch beeinflussten) Konfrontation

‚Geist versus Maerie‘, oder umgekehrt, gängiger

Tribut gezollt werden müsste:

[Wobei/Wozu weder

dem (kosmischen/griechischen) Verortungsparadigma

im Raum, noch der dichotomen (oder

um ‚Psyche/Seele‘, bis ‚Gemüt/Charakter‘ oder ‚Herz/Innerstes‘ klassisch

auf drei scheinerweiterten –

gar gnostisch beeinflussten) Konfrontation

‚Geist versus Maerie‘, oder umgekehrt, gängiger

Tribut gezollt werden müsste: ![]() Empfinden/Gemüht kann

& darf sowohl Gedanken-, Nerven- als auch Gefühlsreize wahrnehmen

Empfinden/Gemüht kann

& darf sowohl Gedanken-, Nerven- als auch Gefühlsreize wahrnehmen

![]() ]

]  [Auch Unlusten an/auf bestimmte/n Freu(n)de(n)

sind Interessenlagen]

[Auch Unlusten an/auf bestimmte/n Freu(n)de(n)

sind Interessenlagen]

[Eines der

Geheimnisse] Statt reiner ‚Seh‘-, ‚Hör‘- oder ‚Hampel- äh Haptik‘-Menschen,

respektive ‚I(nteresse)-, F(re[n]de)-

oder L(ust)-Typen‘, sind die weitaus meisten, bis alle,

Leute eher als vielfältige Mischungen (auch) daraus) zu charakterisieren,

äh zu umschreiben/verstehen.

[Eines der

Geheimnisse] Statt reiner ‚Seh‘-, ‚Hör‘- oder ‚Hampel- äh Haptik‘-Menschen,

respektive ‚I(nteresse)-, F(re[n]de)-

oder L(ust)-Typen‘, sind die weitaus meisten, bis alle,

Leute eher als vielfältige Mischungen (auch) daraus) zu charakterisieren,

äh zu umschreiben/verstehen.  Rasiermesserscharfe Bügelfalten – oder wem/wann/wozu

(gar

apostolische / biblische bis devote / kluge) Schlichtheit zum Einfaltentrug

geworden?

Rasiermesserscharfe Bügelfalten – oder wem/wann/wozu

(gar

apostolische / biblische bis devote / kluge) Schlichtheit zum Einfaltentrug

geworden?  „ […] mit einem gute[n] Verständnis

[sic!] für alle drei

Bereiche, ohne sich jedoch in einem von ihnen besonders auszuzeichnen. Das ist

genau [sic! nicht

notwendigerweise völlig ausgeschlossen auch/bereits

dies Ideal ‚arbeitsteilig‘/gemeinsam hinreichend zustande zu bringen; O.G.J.

gar mit ‚gaußscher‘-Verbreitungserwartung] die Verteilung, die unabhängige Geschäftsleute brauchen:

freiberufliche Unternehmer, Gründer kleiner oder großer Unternehmen, Leiter [sic!]

von Teams und Projektgruppen. Sie kennen ihre Grenzen und

beschäftigen (und schätzen) Spezialisten mit den Talenten,

über die sie selber in diesem Maße nicht verfügen.

„ […] mit einem gute[n] Verständnis

[sic!] für alle drei

Bereiche, ohne sich jedoch in einem von ihnen besonders auszuzeichnen. Das ist

genau [sic! nicht

notwendigerweise völlig ausgeschlossen auch/bereits

dies Ideal ‚arbeitsteilig‘/gemeinsam hinreichend zustande zu bringen; O.G.J.

gar mit ‚gaußscher‘-Verbreitungserwartung] die Verteilung, die unabhängige Geschäftsleute brauchen:

freiberufliche Unternehmer, Gründer kleiner oder großer Unternehmen, Leiter [sic!]

von Teams und Projektgruppen. Sie kennen ihre Grenzen und

beschäftigen (und schätzen) Spezialisten mit den Talenten,

über die sie selber in diesem Maße nicht verfügen.

[…]

Das“ sei „heute das Drama vieler Menschen. Sie sind sehr talentiert,

finden sich aber als Fisch auf einer Weide wieder, wo man eine

Leistung [sic!] von

ihnen erwartet, für die sie nicht wirklich geeignet sind. [Zumindest

insofern eine passende ‚Diagnose‘, dass ‚moderne‘ Gesellschaften nicht darauf

warten (können) bis ihre Mitglieder hinreichend ‚weise‘ /

‚selbstverantwortlich‘ sind, um diese einsetzen zu können/wollen;

O.G.J. etwa mit P.S.]  Zwar

bekenn sich Menschen oft gerne. Ddennoch/Dabei fällt

es ihnen (notwendigerweisen/definotionsgemäß) schwerer Überzeugtheiten (denn Meinungen) zu ändern, als sie (beiderlei) zu verschweigen/vergessen!

Zwar

bekenn sich Menschen oft gerne. Ddennoch/Dabei fällt

es ihnen (notwendigerweisen/definotionsgemäß) schwerer Überzeugtheiten (denn Meinungen) zu ändern, als sie (beiderlei) zu verschweigen/vergessen!

[…]

Keine Konfiguration der

drei primären Motivatoren (Interesse, Freude, Lust)

ist besser als irgendeine andere. In unserem westlichen [sic! vgl. allerdings/sogar auch Japan, gleichwohl pluraler differenziert; O.G.J. durchaus ebenfalls wider

dortiger Individualitäten-Abmahnung, und gegen zu kurze ‚Motivations‘-Verständnisse/Forderungen bis gesinnungsethische

‚Gründe‘-Vorstellungen]  Ein ‚Genie‘ täte ja ohnehin besser/vergebens daran, sich nonverbal dafür zu entschuldigen;

nicht ganz so einfältig/erkenntnisschwach zu erscheinen wie erwartbar/gauß-normalverteilt! [Auf Anwürfe

mangelnden Respekts vor/von Anderheiten reagieren Gemeinwesen

nur allzu gern mit mehr derselben Gleichheitsforderung]

Ein ‚Genie‘ täte ja ohnehin besser/vergebens daran, sich nonverbal dafür zu entschuldigen;

nicht ganz so einfältig/erkenntnisschwach zu erscheinen wie erwartbar/gauß-normalverteilt! [Auf Anwürfe

mangelnden Respekts vor/von Anderheiten reagieren Gemeinwesen

nur allzu gern mit mehr derselben Gleichheitsforderung]

Manche

zögen jedoch eine Verbeugung mittels

der Knie, jenen des Oberkörpers respektive des Denkens/Redens, oder ebrn das/dem

Hosentragen, vor?

Manche

zögen jedoch eine Verbeugung mittels

der Knie, jenen des Oberkörpers respektive des Denkens/Redens, oder ebrn das/dem

Hosentragen, vor?

Wertesystem; allerdings neigen wir dazu, die I-Typen, die sich für akademische Studien [sic!

namentlich nummerisch vergleichbar (scheinbar objektiv, bis justiziabel)

operationalisierte IQ-Messungen; O.G.J. nicht nur

mit G.P. an ‘soft-skills‘ interessiert und Erkenntnisintedressen

auf keinen ‚Bereich‘ beschränkend]

eignen, höher zu bewerten.“

Was auf eine Respekts[gleichheitsideal]verweigerung anderes Begabten

gegenüber

hinauszulaufen drohe. – Was allenfalls,

doch immerhin, einen Teil zumindest latenter Intellektuellenfeindlichkeit/en

‚mancher Gesellschaften‘ bis Leute illustrieren könnte (O.G,J. bösartiger).

Auch/Schon Balance-Künste müssen nicht immer so einfach bis mühelos aussehen, bis wirken,

wie sie jenen, die sie ‚beherrschen‘ (kaum) vorkommen mägen. George Pennington

sei „durchaus

bewusst,

dass“ seinn „dreifaches System von primären

Motivatoren extrem einfach und keineswegs [sic! was, jenseits

‚mangelnder

begrifflicher Trennschärfen‘. jedoch vom jeweiligen ups philosophischen/theologischen

Wissenschaftenverständnis

abhängt: O.G.J. hier namentlich wider

Höherstellungspopularitäten von, an redutionistisch naturwissenschaftlichem

Empirie-Selbstverständnis

von Validitäten und Releabilitäten

befangener, differenzieller Psychologie

Auch/Schon Balance-Künste müssen nicht immer so einfach bis mühelos aussehen, bis wirken,

wie sie jenen, die sie ‚beherrschen‘ (kaum) vorkommen mägen. George Pennington

sei „durchaus

bewusst,

dass“ seinn „dreifaches System von primären

Motivatoren extrem einfach und keineswegs [sic! was, jenseits

‚mangelnder

begrifflicher Trennschärfen‘. jedoch vom jeweiligen ups philosophischen/theologischen

Wissenschaftenverständnis

abhängt: O.G.J. hier namentlich wider

Höherstellungspopularitäten von, an redutionistisch naturwissenschaftlichem

Empirie-Selbstverständnis

von Validitäten und Releabilitäten

befangener, differenzieller Psychologie ![]() ] wissenschaftlich ist. Es gibt

eine ganze Anzahl von Tools zur Beurteilung von Persönlichkeit und Charakter (personality profilers), die wissenschaftlicher [sic!] sind und mehr Differenzierung bieten, gleichzeitig aber komplizierter

und teurer sind. Sie arbeiten mit 4 (oder mehr)

grundlegenden Charaktermerkmalen, die schließlich 16 (oder mehr)

Persönlichkeitstypen ergeben.

] wissenschaftlich ist. Es gibt

eine ganze Anzahl von Tools zur Beurteilung von Persönlichkeit und Charakter (personality profilers), die wissenschaftlicher [sic!] sind und mehr Differenzierung bieten, gleichzeitig aber komplizierter

und teurer sind. Sie arbeiten mit 4 (oder mehr)

grundlegenden Charaktermerkmalen, die schließlich 16 (oder mehr)

Persönlichkeitstypen ergeben.

[…]  Skandalanfälligkeiten des Allgemeinverbindlichen

beeindrucken ja (nicht erst oder

nur/hauptsächlich Abweichende) übergriffig. [Weishet verzichtet nicht klug gemug

auf Komplexitätsreduzierungen. Wird bis ist, allenfalls intelligent genug diese

zu bemerken bis zu überdenken/offenzulegen] Monokausalismen argumentieren (sind/werden)

stets (überzeugt/dagegen beendruckt): Das Alles sei viel komplizierter als man (gemeint die abweichenden bis gegenerischen

anderen) denkle; in Tat und

Warheit, liege/sei es (kausalistisch/ursächlich,

modal/monadisch) an/in dem, was sie immer sagten / darüber lehren /

davon erkannt bis damit erlebt zu

haben gewiss, bis geborgen!

Skandalanfälligkeiten des Allgemeinverbindlichen

beeindrucken ja (nicht erst oder

nur/hauptsächlich Abweichende) übergriffig. [Weishet verzichtet nicht klug gemug

auf Komplexitätsreduzierungen. Wird bis ist, allenfalls intelligent genug diese

zu bemerken bis zu überdenken/offenzulegen] Monokausalismen argumentieren (sind/werden)

stets (überzeugt/dagegen beendruckt): Das Alles sei viel komplizierter als man (gemeint die abweichenden bis gegenerischen

anderen) denkle; in Tat und

Warheit, liege/sei es (kausalistisch/ursächlich,

modal/monadisch) an/in dem, was sie immer sagten / darüber lehren /

davon erkannt bis damit erlebt zu

haben gewiss, bis geborgen!

Meine

[G.P.s] Landkarte

ist viel einfacher [sic!]. Der Nachteil jeder [derart ‚schlicht‘ (! anstatt etwa

einfältig oder zu

billig / populistisch / pressegeeignet) skizzierter/modellierter; O.G,J, durchaus komplexere

Standardmodelle / Landkarten des/vom Allgemeinen (er- bis gar aner)kennend:

dass/wo/welche Deteils (wem/warum) klare Konturen vernebeln] allgemein gehaltenen Landkarte ist, dass Details verloren gehen, während zu detaillierte

Landkarten

die klare

Einfachheit  [sic! lexikalisch korrekt lassen sich bekanntlich

sowohl /jaxid/ als auch /exad;axat/

mit/in/hinsichtlich ihrem Gemeinsamen übersetzen; falsch/‚gnostisch‘

bleibt daher dennoch ‚Einheit‘ und\aber ‚Einzigkeit/Universum‘

für

ein und Dasselbe zu halten; O.G.J.

Presse- und Forschungsfreiheit verteidigend anstatt mit Beliebigkeit/Allmacht, äh Hyperrealität, verwechselnd: ‚Das mechanische Weltbild‘ für (bestenfalls)

unzureichend (‚vollständigen Determinismus‘ sogar für

gefährlich töricht) haltend] des Überblicks verlieren. Ich mag

Einfachheit. [sic! jene Errungenschaft indoeuropäischer

Sprachen/Denkweise, die (insbesondere griechischer, grammatikalisch/logisch vereindeutigt

recht- nein machtbaberischer) Reduktionismus zur hohen/durchaus wissenschaftlich-technologischen

Blüte, bis platonischen

Vergottung / Verwechslung respektive Gleichsetzung

von Empirie mit Wahrheit

(als/zu ‚rein‘, ‚schön‘.

‚einfach‘, ‚geordnet‘

– eben ‚kosmisch‘ / ‚unwidersprechbar-scheinend‘) getrieben hat;

O.G.J. auch/sogar in ‚apostolischen Schriften‘, Gnosis-fündig‘, bis (gegenwärtige) Popularisierbarkeiten

entblößend]

[sic! lexikalisch korrekt lassen sich bekanntlich

sowohl /jaxid/ als auch /exad;axat/

mit/in/hinsichtlich ihrem Gemeinsamen übersetzen; falsch/‚gnostisch‘

bleibt daher dennoch ‚Einheit‘ und\aber ‚Einzigkeit/Universum‘

für

ein und Dasselbe zu halten; O.G.J.

Presse- und Forschungsfreiheit verteidigend anstatt mit Beliebigkeit/Allmacht, äh Hyperrealität, verwechselnd: ‚Das mechanische Weltbild‘ für (bestenfalls)

unzureichend (‚vollständigen Determinismus‘ sogar für

gefährlich töricht) haltend] des Überblicks verlieren. Ich mag

Einfachheit. [sic! jene Errungenschaft indoeuropäischer

Sprachen/Denkweise, die (insbesondere griechischer, grammatikalisch/logisch vereindeutigt

recht- nein machtbaberischer) Reduktionismus zur hohen/durchaus wissenschaftlich-technologischen

Blüte, bis platonischen

Vergottung / Verwechslung respektive Gleichsetzung

von Empirie mit Wahrheit

(als/zu ‚rein‘, ‚schön‘.

‚einfach‘, ‚geordnet‘

– eben ‚kosmisch‘ / ‚unwidersprechbar-scheinend‘) getrieben hat;

O.G.J. auch/sogar in ‚apostolischen Schriften‘, Gnosis-fündig‘, bis (gegenwärtige) Popularisierbarkeiten

entblößend]  Der französische Pilot und

Autor Antoine de St. Exupery schrieb einmal: La vérité c'est ce

qui simplifie.43 [(franz): Die Wahrheit ist das, was vereinfacht /

Kontraste maximiert,

erregt; O.G.J. nenemo- bis motivational sensitiv.] Ich [G.P.] würde [sic!]

sagen:

Der französische Pilot und

Autor Antoine de St. Exupery schrieb einmal: La vérité c'est ce

qui simplifie.43 [(franz): Die Wahrheit ist das, was vereinfacht /

Kontraste maximiert,

erregt; O.G.J. nenemo- bis motivational sensitiv.] Ich [G.P.] würde [sic!]

sagen: ![]() Sogar/Gerade

gute Modelle, nicht alleine erst holzschnittunartige

Vereinfachungen פֵּא /pschat/ des ‚( redebden) Mundes‘ פֵּה sprachlicher/schriftlicher

Repräsentationen, sind/werden

zwar immer falsch (da unterkomplex und zugleich verschärfend/übertriebend, bis kontrasklar

/übergriffig handhabbar) deswegen und davon aber weder verzichtbar noch verbotene

Gottes-/Singular- äh Wahrheitenlästerung! [Zumindest

Philosophie sei (so/für

P.S.) ein insofern ‚verhältnismäßig unbescholtener

Beruf‘; Realitäten eher selten (Wenn auch zumeist ‚einzahlig‘/indoeuropäisch;

O.G.J. soweit mit Ma.Ga.) so kompliziert zu erklären

versucht zu haben, dass sie niemand (mehr) verstanden habe: ‚(Gar immer mehr) Leute verstehen nix – da‘ eien ‚dann ‚dunkle Mächte am Werk, die im

Hintergrund die Strippen ziehen‘; O.G.J. etal. wider Vollständigkeitshoffnungen des deterministischen Überblicks ‚mechanischer Weltbilder‘]

Sogar/Gerade

gute Modelle, nicht alleine erst holzschnittunartige

Vereinfachungen פֵּא /pschat/ des ‚( redebden) Mundes‘ פֵּה sprachlicher/schriftlicher

Repräsentationen, sind/werden

zwar immer falsch (da unterkomplex und zugleich verschärfend/übertriebend, bis kontrasklar

/übergriffig handhabbar) deswegen und davon aber weder verzichtbar noch verbotene

Gottes-/Singular- äh Wahrheitenlästerung! [Zumindest

Philosophie sei (so/für

P.S.) ein insofern ‚verhältnismäßig unbescholtener

Beruf‘; Realitäten eher selten (Wenn auch zumeist ‚einzahlig‘/indoeuropäisch;

O.G.J. soweit mit Ma.Ga.) so kompliziert zu erklären

versucht zu haben, dass sie niemand (mehr) verstanden habe: ‚(Gar immer mehr) Leute verstehen nix – da‘ eien ‚dann ‚dunkle Mächte am Werk, die im

Hintergrund die Strippen ziehen‘; O.G.J. etal. wider Vollständigkeitshoffnungen des deterministischen Überblicks ‚mechanischer Weltbilder‘]  Spätestens

Wahrheit. Nicht nur Theorie/totat reduziert

Realitäten auf einen Kern, den diese (auch abgebildfet

repräsentierte Handlungen dadurch) gar nicht haben. [Der ‚Gebrauchswert‘

des (gar

singulären bis universellen) Wahrheitsbegriffes ist

so/zu(verlässig!/?) groß, dass … Euer Gnaden wissen schon was/wie

‚Erklärungen‘ (nicht) sind] Praxis,

Politik und/oder Publizistik?

Spätestens

Wahrheit. Nicht nur Theorie/totat reduziert

Realitäten auf einen Kern, den diese (auch abgebildfet

repräsentierte Handlungen dadurch) gar nicht haben. [Der ‚Gebrauchswert‘

des (gar

singulären bis universellen) Wahrheitsbegriffes ist

so/zu(verlässig!/?) groß, dass … Euer Gnaden wissen schon was/wie

‚Erklärungen‘ (nicht) sind] Praxis,

Politik und/oder Publizistik?

Wenn es [eine/die

Erklärung – wem/wozu? O.G.J.

פשט׀פשע bis

politisch fragend] zu kompliziert

ist, hilft

es nicht [verhaltensändernd? O.G.J. ‚schweinehundgerecht‘

mit M.v.M. und V.F.B.:

Wenn es zu einfach ist, langweilt bis unterbleibt, es – oder verführt zu

Übergriffigkeiten] .

Stets ‚pedantisch streng‘, äh ‚gutachterlich

perfekt‘ – im Kellerfaltenrock! [‘Keep

it simple and stupid!‘ – Nur ‚demotiviert‘

und verleitet Unterforderung

ähnlich wie Überforderung] Meine [G.P.s] Absicht ist […] Stoff zum Nachdenken und zur Selbstreflexion zu geben. Nicht

mehr [sic! ‚Was (mindestens

aber wer, auch immer) O.G.J. half – wird Ihnen, Euer Gnaden schaden (können), mancherlei Gleichheitsideen eher inklusive].“

Stets ‚pedantisch streng‘, äh ‚gutachterlich

perfekt‘ – im Kellerfaltenrock! [‘Keep

it simple and stupid!‘ – Nur ‚demotiviert‘

und verleitet Unterforderung

ähnlich wie Überforderung] Meine [G.P.s] Absicht ist […] Stoff zum Nachdenken und zur Selbstreflexion zu geben. Nicht

mehr [sic! ‚Was (mindestens

aber wer, auch immer) O.G.J. half – wird Ihnen, Euer Gnaden schaden (können), mancherlei Gleichheitsideen eher inklusive].“  Menschen „scheinen auf der Basis der (nur)

drei Motivatoren viel Verständnis [sic!]

für sich

selber und ihre Lebenssituation, für ihre

Familien, Lebenspartner, Freunde und Kollegen zu entwickeln.

Menschen „scheinen auf der Basis der (nur)

drei Motivatoren viel Verständnis [sic!]

für sich

selber und ihre Lebenssituation, für ihre

Familien, Lebenspartner, Freunde und Kollegen zu entwickeln.

[…]

[‚Doch

leider tue ich es aus Neigung‘ lächelte Heinrich Heine, der kantianischen

Pflichtethick zu(rück), so dass es/er nicht

dementsprechend tugendhaft] [Sir George auch ‚inhaltlich‘/typologisierend, anteilig in Sachen / nach ‚(Erkenntnis-)Interesse‘,

‚(zumal

sozial-verbundener) Freude‘ und

‚Lust/Wohlsein‘ weiter zitierwürdig/beachtlich]

[Sir George auch ‚inhaltlich‘/typologisierend, anteilig in Sachen / nach ‚(Erkenntnis-)Interesse‘,

‚(zumal

sozial-verbundener) Freude‘ und

‚Lust/Wohlsein‘ weiter zitierwürdig/beachtlich]

„Die Neigungen von Menschen kann man leicht an der Art von Fragen

erkennen,

die sie stellen. Der I-Typ wird Fragen stellen in der Absicht, sein oder ihr Wissen

und Verständnis

[keineswegs nur von nichtsozialen Sach- bzw. Menschenverhalten O.G.J.] zu erweitern, der F-Typ wird wahrscheinlich mehr an den

sozialen Aspekten interessiert[sic!] sein, während der L-Typ eher Qualitäten und

Annehmlichkeiten betonen wird. Auf einer Party wird der I-Typ dazu neigen Sie

in einen Dialog

über irgendein Sachthema zu verwickeln, während die mehr sozial Begabten

Neuigkeiten über gemeinsame Freunde

und Bekannte austauschen. Der L-Typ wird eher an der Qualität der

Speisen und Getränke, an der Dekoration des Raumes oder der Schönheit eines

Kleides interessiert[!]

sein und diese kommentieren. Wenn die verschiedenen Typen zusammen kommen, kann es sein, dass sie eine

gewisse Inkompadbilität feststellen. Jeder

hat eben seine eigene Art[en

und Weusen Dinge bzw. Ereignisse

für wesentlich, bis andere für ‚dummes/unnötiges Zeugs‘ zu

halten; O.G.J. ‚spieltheoretisch/er‘

Konflikte-deutend].

[…]

Die persönlichen Bedürfnisse sind von Mensch

zu Mensch verschieden. Wie auch immer sie sind, niemand außer uns selber

wird sicherstellen [sic! ‚Garantien‘ versprechen im Übrigen/ansonsten

allerdings eher jene, die ‚meine Begabungen/Bedürfnisse besser zu

sehen/wissen behaupten‘, als ich selbst; O.G.J. durchaus

überzeugt, dass außer ‚(es Übel- und) Wohlmeinenden‘ auch

geeignete ‚Spiegel‘ (gar inklusive professioneller Job- bis Heirats-Vermittlungen/Makler),

auch ‚gegenpolfähige‘ Freunde,

unterwegs], dass wir auch

bekommen, was wir brauchen [sic!

wobei, bis wogegen, mächtig( erscheinend)e ‚Interessen‘ tätig sein/werden

mögen; O.G.J. wenig ‚verschwörungstheoretisch‘ äh ‚behinderungsbewusst‘ / ‚gesellschaftsreformerisch‘, ‚(zumal negative Diskriminierungs-)Schuld / Krankheit zuweisend‘ oder ‚nutzen-‚ bis ‚bevormundungsfreundlich‘ – sondern

eher ‚Begabung-versus/gleich-Bedürfnis‘-kritisch

und (subsitutions- bis dazu)lernfähig, insbesondere aber geradezu ‚für Kompromisse-anfällig‘ an,, gar gegenläufig begabten, Neigungen/Bedürfnissen

des/der anderen Menschen, orientiert]“ (G.P. S. 67 ff. ; verlinkende und

fett-gedruckte Hervorhebungen O.G.J.)  [Den eigenen / ups-meinen Standort-QTH (hier unten namentlich Bedürfnisse) zu (er-/be)kennen hilft,

bis ermöglichst gar erst, darüber hinaus, auf andere zu / an ihnen Euer Gnaden vorbei, zu gehen]

[Den eigenen / ups-meinen Standort-QTH (hier unten namentlich Bedürfnisse) zu (er-/be)kennen hilft,

bis ermöglichst gar erst, darüber hinaus, auf andere zu / an ihnen Euer Gnaden vorbei, zu gehen]

|

[‚Sieht

gar ‚trivialer‘ aus‘, als ‚die Polizei‘ erlaubt/hofft: Auch/Gerade ‚(sogar All-)Wissenheit‘ (inklusive

Strafkenntnis) verhindert keinen Fehler. – (Suchende)

Menschen tun und/oder unterlassen Aktionen]

|

Allerdings

scheint es Menschen zu geben

die, jedenfalls Situationen in

denen sie/wir, hinreichend ‚genau‘/umfassend

‚wissen‘,

[Nicht nur Bekleidungsfragen erweisen sich

eher als Wahlentscheidungen aus Möglichkeitenspielräumen

– denn als vollständig determiniert(e Uniformität/Universalien äußerlichen Beweises

äh Ausdrucks innerlich eindeutiger Zustände)] |

[Allumfassende

Bewusstheit habe als kontemplativer

Zustand handlungsunfähigen Verhaltens zu gelten – und ו oder װ aber]

[‚Geheimnis(voll)‘ וד am/im PaRDeS-Konzept-פרד״ס semitischen/nichtredktionistischen

Denkens, nichts gegen Komplexitäten. jenes der Grenzenränder

(meines) begreifenden Verstehens / Beabsichtigtens,

unternehmen zu müssen] |

was sie tun – um dieses auch unterlassen/ändern zu

können! – Nicht alleine mögliche Verfehlungen (auch ‚kein Ziel zu haben‘ kann ein legitimes [Sorry oder auch nicht einmal das – jedoch Knicks] |

[Immerhin

helfe Weisheit /chochma/ חכמה aus Situationen wieder heraus, in die

Klugheit gar nicht erst hineingeraten liese. –

Intelligente חכמה Immunisierung gegen für/als/mit

‚böse/schlecht‘-Erklärtes/Zuhaltendes,

jedenfalls wider manch

nicht-gesucht-Zufallendes, sei/werde möglich/erlaubt] |

Interessant

erscheint manchen, wenigstens aber beeindrucken kann, auch die ordnende Einteilung

und Umschreibung in z.B. neun oder zwölf (mal fünf, bis mal zwölf)

Charaktertiere (äh –tere, die sich dann einfach aus Eigennahmen - deren

zutreffende Benennung einer Person, bis Persönlichkeit,

dazu nicht unbedingt unterstellt werden muss, aber gerne wird – errechnen  lassen – etwa indem die Buchstabenreihenfolge

von eins bis neun und wieder von vorne beginnend durchnummeriert und

schließlich einstellige Quersummern ‚errechnet‘ werden).

lassen – etwa indem die Buchstabenreihenfolge

von eins bis neun und wieder von vorne beginnend durchnummeriert und

schließlich einstellige Quersummern ‚errechnet‘ werden).

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

(Denn:)

Gar noch fundamentaler – also zwischen/als ‚gut/besser

versus böse/schlecht‘ – eingemauert sind

und werden hier unten auch begriffliche und inhaltliche

Vorverständnisse und -urteile über sich und/oder andere

Menschen, bzw. jene vieler Leute:

(Denn:)

Gar noch fundamentaler – also zwischen/als ‚gut/besser

versus böse/schlecht‘ – eingemauert sind

und werden hier unten auch begriffliche und inhaltliche

Vorverständnisse und -urteile über sich und/oder andere

Menschen, bzw. jene vieler Leute:

Das englische Wort ‘character‘ läßt sich ja durchaus (überwiegend nicht nur aus diesem

zeitgenössischen ‚Neulatein‘) mit/in ‚Rolle‘, zumal im Sinne eines – gar überzeichneten

– ‚Charakter(typu)s‘ im verdeutlichenden

(Schau- oh, gar gleich noch größerer Schreck: )Spiel,

übersetzen.  (Typischerweise,

ohne dass die omnipräsenten Warnungen

vor der angeblichen ‚Nichtrealität‘ des Spiels, ausreichen würden, die

Identifizierungen der Repräsentationen/Typologien mit den Repräsentierten/Menschen in/unter die selben/ernsthafte Fragen/Zweifel zu ziehen.)

(Typischerweise,

ohne dass die omnipräsenten Warnungen

vor der angeblichen ‚Nichtrealität‘ des Spiels, ausreichen würden, die

Identifizierungen der Repräsentationen/Typologien mit den Repräsentierten/Menschen in/unter die selben/ernsthafte Fragen/Zweifel zu ziehen.)  Gefahr: Solange Sie/Euer Gnaden

nicht spielen können, wird mit Ihnen/Euch gespielt werden können. Folgsamere

Übersetzungen

Gefahr: Solange Sie/Euer Gnaden

nicht spielen können, wird mit Ihnen/Euch gespielt werden können. Folgsamere

Übersetzungen  bleiben

zudem eher unzureichend hinterm Bedeutungenspektrum zurück.

bleiben

zudem eher unzureichend hinterm Bedeutungenspektrum zurück.  Denn:

Spiel(theorie) ist weder ‚kindisch unernste/leichtfertige/naive

Verantwortungslosigkeit‘, noch immer ‚unehrenhaft/unseriös‘ (und auch nicht ‚in unnützen/unproduktiven,

funktionslosen‘ Arten und Weisen

außerhalb der Realität/en – kann & darf aber denkerische,

bis emotionale, Bewusstheiten, bis

reflektierende Distanzen, davon und durchaus oh

Schreck ‚kindliche‘ Alternativen

damit/darin/dazu, ermöglichen). – folglich alles andere als harmlos (zumal weder völlig ‚glücksfrei‘ noch vollständig ‚berechenbar‘).

Denn:

Spiel(theorie) ist weder ‚kindisch unernste/leichtfertige/naive

Verantwortungslosigkeit‘, noch immer ‚unehrenhaft/unseriös‘ (und auch nicht ‚in unnützen/unproduktiven,

funktionslosen‘ Arten und Weisen

außerhalb der Realität/en – kann & darf aber denkerische,

bis emotionale, Bewusstheiten, bis

reflektierende Distanzen, davon und durchaus oh

Schreck ‚kindliche‘ Alternativen

damit/darin/dazu, ermöglichen). – folglich alles andere als harmlos (zumal weder völlig ‚glücksfrei‘ noch vollständig ‚berechenbar‘).

![]() Homo ludens

– weder immer

so abgrundtief schlecht, wie ihr Ruf – noch je so

fair, wie sie sich zu gerne brav geben, bis selbst

sehen, sollen und

gar wollen.

Homo ludens

– weder immer

so abgrundtief schlecht, wie ihr Ruf – noch je so

fair, wie sie sich zu gerne brav geben, bis selbst

sehen, sollen und

gar wollen.

Some video still images

© copyright by mtv or ABC productions/Kinowelt.

Fragen

danach, und damit (zumal verhaltensfaktische, oft eher unreflektierte,

denn ausdrücklich behauptete/beanspruchte) Antworten

darauf, ‚was/wer ‚Charaktere‘/Eigenschaftenkonstellationen beeinflusse, bis bestimme?‘ ‚Ob und inwieweit

diese wann, wie starr/veränderbar, bis wirksam,

seien?‘ Und ‚welche Wechselbeziehungen/Zusammenhänge mit/zu Individualitäten, bis Persönlichkeiten, bestehen mögen?‘, gehören anscheinend zu den besonders wichtigen (gar heimlichen, bis unheimlichen) Aufgaben des

und der Menschen (im

Umgang mit, bis zum Erklären/Verstehen von, ‚ihresgleichen‘,

respektive sich selbst, äh

Anderer). – Nicht

etwa allein, dafür allerdings schon recht lange – und diesbezüglich eher selten bemerkt, sondern bereits (dichotomisierend im ‚Sichtweisenfirmament‘)

nach ‚richtig/nützlich‘ oder ‚böse/unbrauchbar‘[O.G.J.1] geordnet –

widerstreiten sich bis einander

Astrologie/n, und inzwischen auch so manche psychologische

Theorie/Schule, in

Anzahlen/Reichweiten und (eher idealtypischen/holzschnittartigen)

Darstellungen von Kategorien, zur beschreibenden (bis

beeinflussen s/wollenden) Repräsentation/Erfassung von, gar durchaus, Vorfindlichem/Beobachtbarem.

Fragen

danach, und damit (zumal verhaltensfaktische, oft eher unreflektierte,

denn ausdrücklich behauptete/beanspruchte) Antworten

darauf, ‚was/wer ‚Charaktere‘/Eigenschaftenkonstellationen beeinflusse, bis bestimme?‘ ‚Ob und inwieweit

diese wann, wie starr/veränderbar, bis wirksam,

seien?‘ Und ‚welche Wechselbeziehungen/Zusammenhänge mit/zu Individualitäten, bis Persönlichkeiten, bestehen mögen?‘, gehören anscheinend zu den besonders wichtigen (gar heimlichen, bis unheimlichen) Aufgaben des

und der Menschen (im

Umgang mit, bis zum Erklären/Verstehen von, ‚ihresgleichen‘,

respektive sich selbst, äh

Anderer). – Nicht

etwa allein, dafür allerdings schon recht lange – und diesbezüglich eher selten bemerkt, sondern bereits (dichotomisierend im ‚Sichtweisenfirmament‘)

nach ‚richtig/nützlich‘ oder ‚böse/unbrauchbar‘[O.G.J.1] geordnet –

widerstreiten sich bis einander

Astrologie/n, und inzwischen auch so manche psychologische

Theorie/Schule, in

Anzahlen/Reichweiten und (eher idealtypischen/holzschnittartigen)

Darstellungen von Kategorien, zur beschreibenden (bis

beeinflussen s/wollenden) Repräsentation/Erfassung von, gar durchaus, Vorfindlichem/Beobachtbarem.

Zumindest insofern

Wesensmerkmale bzw. Mentalitäten von Menschen grundsätzlicher

bzw. entscheidender, als deren zu

‚Charakterzügen‘ verfestigte ‚natürlichen

und\aber kultürlichen‘ Eigenschaften sein/werden

können, scheinen solche hier durchaus mit- bis

hauptsächlich/zentral ‚eingemauert‘ –

und sind keineswegs längst zureichend beschrieben.

File:///C:/Wissen/Lexi/W3-Lexika/Wikipedia/charakter_collage.jpg

File:///C:/Wissen/Lexi/W3-Lexika/Wikipedia/charakter_collage.jpg

File:///C:/Wissen/Lexi/W3-Lexika/250px-Melencolia_I.jpg

File:///C:/Wissen/Lexi/W3-Lexika/250px-Melencolia_I.jpg

File:///C:/Wissen/Lexi/W3-Lexika/180px-Vier_Elemente_der_Alchemie.svg.png

File:///C:/Wissen/Lexi/W3-Lexika/180px-Vier_Elemente_der_Alchemie.svg.png

Reizbarkeit

/ Irritibility

«in der ![]() Psychologie

versteht man darunter» im Unterschied zur

Psychologie

versteht man darunter» im Unterschied zur

![]() Biologie die

Lebewesen unter anderem als Reizverarbeitungswesen

begreift, die affizierbar/durch Reize, Sinneseindrücke, Gründe ete pp. zu

beeinflussen sind, erst bzw. tot gar nicht mehr reizbar (doch

verhaltensunausweichlich allenfalls manchen ein Reiz) seind/wären

Biologie die

Lebewesen unter anderem als Reizverarbeitungswesen

begreift, die affizierbar/durch Reize, Sinneseindrücke, Gründe ete pp. zu

beeinflussen sind, erst bzw. tot gar nicht mehr reizbar (doch

verhaltensunausweichlich allenfalls manchen ein Reiz) seind/wären

[Eine der typischen Defizitsichtweisen, die

zur Beleidigung menschlicher Arroganz (anstatt zweck)dienlich – eine wichtige

Interaktionsvoraussetzung verstellend/verdubkelnd]

[Eine der typischen Defizitsichtweisen, die

zur Beleidigung menschlicher Arroganz (anstatt zweck)dienlich – eine wichtige

Interaktionsvoraussetzung verstellend/verdubkelnd]

«eine Neigung situationsunadäequat

[wer jedpch darüber entscheidet was wann angemessen sei und was nicht, ist

jedoch keineswegs trivial – und längst nicht allein psychologisch sondern allen

Modakitäten zugehörig]

mit Zorn

[sic! vgl. zudem in welch

denkwürdig Aggression-Verruf alles Thymotische geraten, bis gerückt, worden ist; P.S. bis Franz von Asisi und Freiin Mari],

![]() Nörgelei oder Wutanfällen

zu reagieren.

Nörgelei oder Wutanfällen

zu reagieren.

Krankhafte Reizbarkeit im

weiteren Sinne bedeutet ein überstarkes [sic!]

Ansschlagen aller [oder bestimmter]Affekte. Im Allgemeinen versteht man aber

unter Reizbarkeit die besondere Tendenz zu Ärger, Zorn

und Wut.» (Eugen Bleuler 1916,

verlinkende [Hervorhebungen; O.G.J.)

In diesem ![]() psychologischen Sinne kann ‚Gelassenheit‘

– prompt variantenreiches, hochgelobtes

‚Mitglied‘ so mancher Tugendkataloge und

mindestens in den zwei geläufigen Richtungen (als

Vorwurf bzw. Provokation) missbrauchbar – als ein (statt ‚der einzige‘) Gegenpol von

Reizbarkeit / Empfindsamkeit verstanden; und es

können Unterschiede zwischen (gar

den selben) Menschen (zu verschiedenen Zeitpunkten und zwischen Individuuen)

beschrieben werden.

psychologischen Sinne kann ‚Gelassenheit‘

– prompt variantenreiches, hochgelobtes

‚Mitglied‘ so mancher Tugendkataloge und

mindestens in den zwei geläufigen Richtungen (als

Vorwurf bzw. Provokation) missbrauchbar – als ein (statt ‚der einzige‘) Gegenpol von

Reizbarkeit / Empfindsamkeit verstanden; und es

können Unterschiede zwischen (gar

den selben) Menschen (zu verschiedenen Zeitpunkten und zwischen Individuuen)

beschrieben werden.

Spätestens seit der Antike ist belegt, dass solche

Differenz-Befunde sowohl zu erklären und zu kategorisieren, als auch zu handhaben bzw. zu beeinflussen/ändern

wersucht werden.

Temperamentsunterschiede

hängen recht deutlich mit genetischen Faktoren, respelktive mit der

Gehirnchemie, zusammen (zu hohe Reizbarkeit – alao, dass ‚sich‘, das ‚wie jemand gerade drauf ist‘ / die ‚Affecktlage‘,

rasch ändert – wird diesbezüglich heute unter anderem, als

ein ‚Mangel‘ am Botenstoff Serotonin. verstanden/erklärt).

Was die Möglichkeiten des und der Menschen, sich zu sich

selbst zu verhalten, ja gerade nicht ausschließt – sondern eher erweitert/n würde.

Was im biographischen

Lebensverlauf zu den Temperamenteigenschaften eines Menschen hinzukomme und

sich daraus entwickle wird – verstanden als ‚Wechselwirklung zwischen ![]() biologischen Gegebenheiten und der Lebensgeschichte –

‚Charakter‘-genannt.

biologischen Gegebenheiten und der Lebensgeschichte –

‚Charakter‘-genannt.

![]() '‘Nervöse Unruhe‘ gilt ... Sie/Euer Gnaden

wissen schon.

'‘Nervöse Unruhe‘ gilt ... Sie/Euer Gnaden

wissen schon.

![]() Womöglich noch geläufiger/beliebter (als die Problemstellung der

Änderungsgeschwindigkeit von Affektlagen) erscheint die Erklärung von

Persönlichkeitseigenschaften mittels/durch das sogenannte ‚Dopamin-System‘ und

‚dessen‘ genetischer ‚Varianzbreite‘ / Polimorphismus (etwa die Vielgestaltigkeit des A33050C, auf

Gen VMAT2 in/auf Chromosom 10; vgl. Dean Hammer 2004 - viel präzieser ist

das menschliche Genom, in dem Fall ein Eiweiß zur Verpackung, dem Transprt und

der Bereithaltung von Dopamin an Nervenzellenden/Synapsen, nämlich bisher nicht

'entschlüsselt') über die Bevölkerungsgesamtheit. - Ihm (dem dann vermehrt ausgeschütteten Dopamin,

wenn etwas 'besser [sic!] als erwartet' erlebt werde; M.S.)

wird sogar zupoularisiert:

Den Dingen, Personen und Ereignissen (etwas genauer: den, manchmal sogar als 'Lernen'

bezeichneten, Erinnerungsintensitäten daran, und zwar hinsichtlich der Wiederholungsantriebe derselben)

Womöglich noch geläufiger/beliebter (als die Problemstellung der

Änderungsgeschwindigkeit von Affektlagen) erscheint die Erklärung von

Persönlichkeitseigenschaften mittels/durch das sogenannte ‚Dopamin-System‘ und

‚dessen‘ genetischer ‚Varianzbreite‘ / Polimorphismus (etwa die Vielgestaltigkeit des A33050C, auf

Gen VMAT2 in/auf Chromosom 10; vgl. Dean Hammer 2004 - viel präzieser ist

das menschliche Genom, in dem Fall ein Eiweiß zur Verpackung, dem Transprt und

der Bereithaltung von Dopamin an Nervenzellenden/Synapsen, nämlich bisher nicht

'entschlüsselt') über die Bevölkerungsgesamtheit. - Ihm (dem dann vermehrt ausgeschütteten Dopamin,

wenn etwas 'besser [sic!] als erwartet' erlebt werde; M.S.)

wird sogar zupoularisiert:

Den Dingen, Personen und Ereignissen (etwas genauer: den, manchmal sogar als 'Lernen'

bezeichneten, Erinnerungsintensitäten daran, und zwar hinsichtlich der Wiederholungsantriebe derselben)

mehr oder weniger ‚Glück‘

respektive Glücksgefühlspotenziale,

Intensitätsmaße/Empfänglichkeiten

für Spiritualität bzw. Intuitionen,

gar für Vertrauen(sfähigkeit)

zu versehen.

Was angeblich bzw.

zirkelschlüssig aus den - hiermit

keineswegs bestrittenen, sonderen erwarteten - empirischen Befunden

gefolgert wird: Dass messbar Mehr dieses Nerotransmitters / Gehirnbotenstoffes

signifikannt häufig mit einem (weniger

leich messbaren doch immerhin erfrag- und beobachtbaren)

Mehr (bis gar krankhaft

klassiofiziertem Zuviel/Zuwenig) der Glücksneigung oder Dankbarkeitstiefe, Vertrauensbereitschaft

und Intuitivität (namentlich verstanden als Bedeutungserkenntnis hinter/unter dem

Offensichtlichen/ Oberflächlichen / Äusseren), eben mit dem was einem

wichtig ist, auftritt/korreliert.

[ Dabei

mag immerhin deutlich werden, dass zumindest die ursprüngliche Entscheidung Dopamin anzufordern bzw. (das verfügbare) zu verwenden, keine des

Dopaminsystems ist. Auch, gerade und selbst für den bzw, im aktuell

gegenwärtugen Augenblick

Dabei

mag immerhin deutlich werden, dass zumindest die ursprüngliche Entscheidung Dopamin anzufordern bzw. (das verfügbare) zu verwenden, keine des

Dopaminsystems ist. Auch, gerade und selbst für den bzw, im aktuell

gegenwärtugen Augenblick

ist es (Dopamin) eines Ihrer/der

‚Pferde‘, über das Euer Gnaden verfügen, oder es/diese

(zumal mit bis aus Ihnen)

machen lassen, können (was Sie selbst so nicht wolleten müssen – aber

dennoch zu verantworten haben).

ist es (Dopamin) eines Ihrer/der

‚Pferde‘, über das Euer Gnaden verfügen, oder es/diese

(zumal mit bis aus Ihnen)

machen lassen, können (was Sie selbst so nicht wolleten müssen – aber

dennoch zu verantworten haben).

![]() ‚Demut‘,

‚Demut‘,

- bekanntlich (bis verdrängtermassen)

eine andere der, eben als Dienstbarkeit bis

Erniedrigung, am gründlichsten missverstandenen,

wenigstens und dafür aber ganz besonders – eben zu, zumal den unvermeidlichen, Unterwerfungen (und als

solche) – missbrauchten Eigenschaften bzw.

Bedürfnissen des bis der Menschen überhaupt –

gehärt drüben zu Herzensfragen der und an die Lageuentrale. – Die Unterschiede zwischen Demut und Demütigung sind

größer und wichtiger als so manche, mindestens sprachliche, Angleichungs- und Zusammenhangsversuche zu suggerieren

trachten.

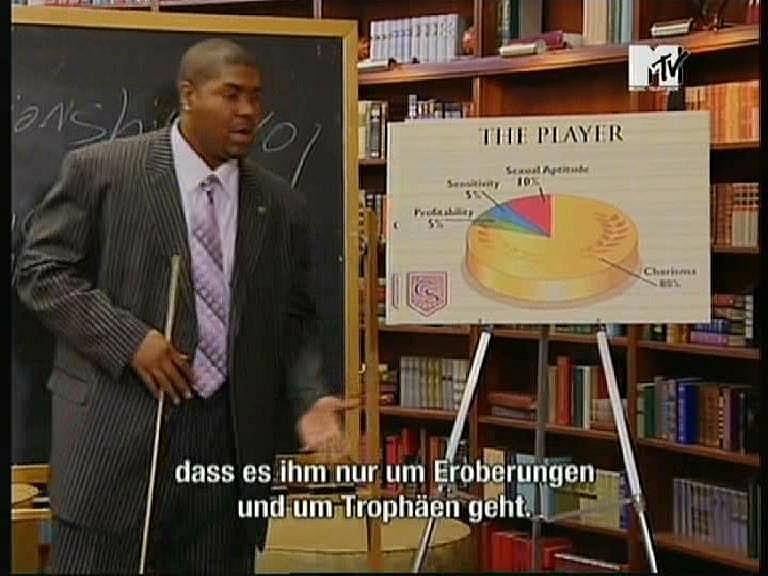

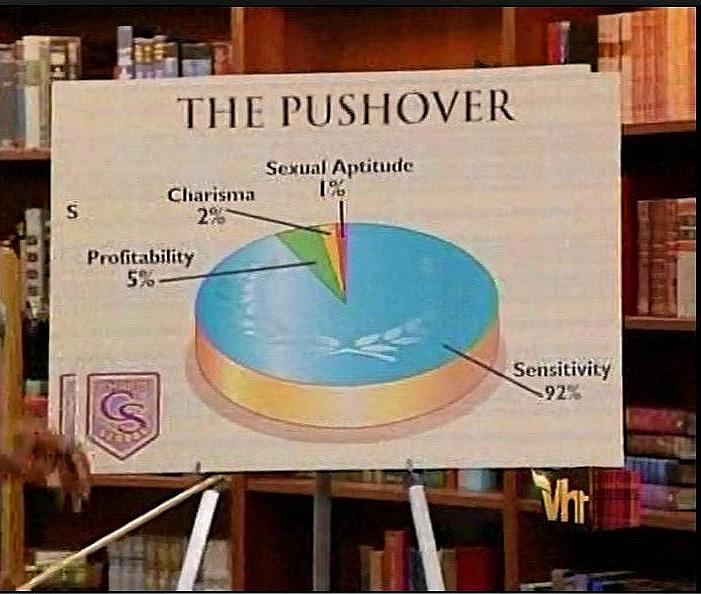

-Maennertypenlehren – gar in provokannt

vereinfachen s/wollenden bis diffamierender, äh

den besten aufklärend ‚informierenden‘

Absichten

Eine dieser ‚Schülerinnen‘

gab ‚an‘, bis ‚zu‘. gar nicht ‚gewusst/known‘ zu haben, dass es überhaupt so viele [gemeint: fünf,

anstatt einem einzigen] verschiedene Männertypen gibt.

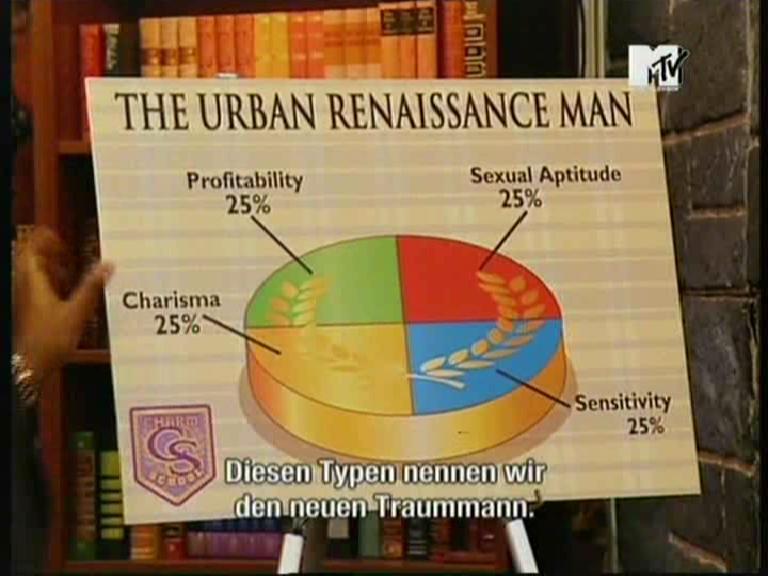

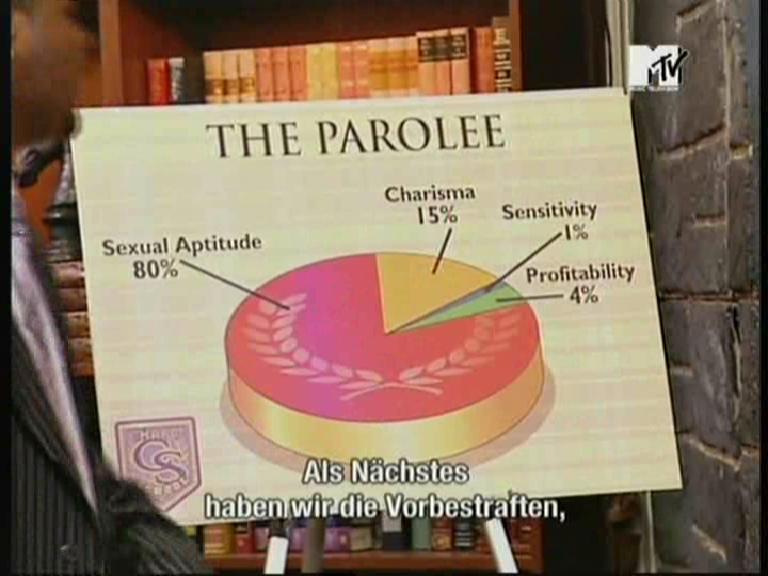

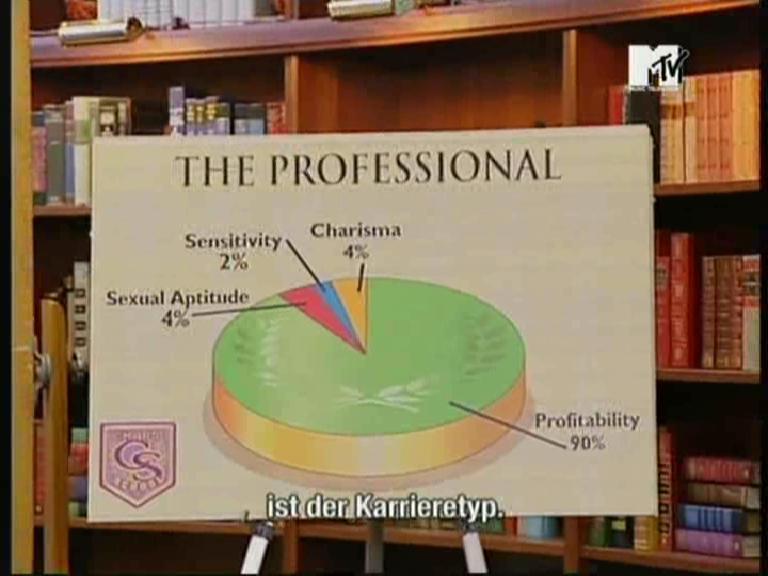

Charm School Flip-Chart :Typ-Vorbestrafter/parolee – Beispiel

besonders unzureichender, popularisiert durchaus (nicht etwa allein, nur in den Vereinigten

Staaten von Amerika) verbreiterter, summenverteilungsparadigmatischer

(entweder-oder-Totalitarismus-)Vorstellungen über/von, zumal verbrecherische, Männer/n; insbesondere was

deren sehr scheintabuaufgeladene Sexualität, im Unterschied zu sonstigen (ohnehin fragwürdigst ausgewählten und allenfalls

karikierend stereotyp quantifiziert aussehenden – anstatt etwa empirisch

umfassender als diese vier vorgegeben Sprachkategorien systematisch denkend zu

fassen vermögen, erhobenen) Eigenschaften angeht.

Bevor die dramaturgisch so

ausgewählten, insbesondere monetär konkurrierend angereizten,

und derart belehrten, Menschentöchter, erwartbar an der inszenierten Charm-School

Aufgabenstellung scheiterten, den einzigen, ihnen vorgegebenen Traumtypen,

urban renaisance man mit/im/als/zum Gleichgewicht der vier verwendeten

Eigenschaften (normiert/idealisiert/stilisiert),

unter/aus den Bewerbern aller fünf Typen auf dem abendlichen Ball mit

Männerüberschuss herauszufinden.

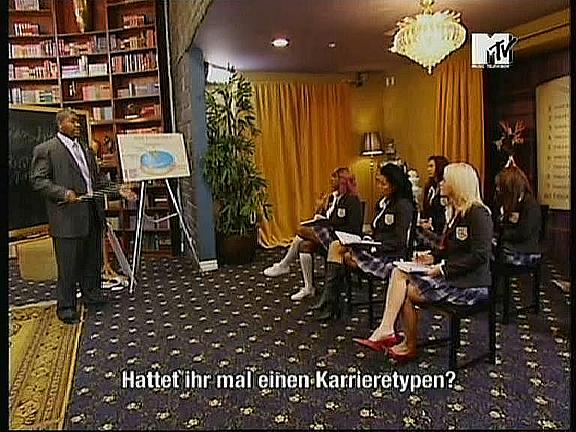

Kontrastklar schulend fragt/e der Herr Lehrer die aufmerksamen Damen brav/systematisch

ab: ‚Hatten Sie mal einen Karrieretypen?

Etc. …‘

Kontrastklar schulend fragt/e der Herr Lehrer die aufmerksamen Damen brav/systematisch

ab: ‚Hatten Sie mal einen Karrieretypen?

Etc. …‘

Handlungsdimensionen der/von ‚Unterwerfung

und Herrschaft‘ darunter, wie insbesondere Dominanz/en

versus Submisivität/en könnten ‚sich‘ – zumal bis zumindest ‚mikrokosmisch‘ aktuell auf einzelne, beobachtbare Behavioreme/‚Verhaltenselemente‘,

wie weit auch immer darüber, reduziert[!] – durchaus eher als

– aber eben wechselseitig –entschiedene (zweiwertige entweder-oder) Dichotomien des Dualismus

eignen (als die

ganzen, etwa charakzerlichen Tauglichkeiten und

Eignungen bis rüber Notwendigkeiten, oder gar die jeweiligen Begrifflichkeiten der Vorstellungshorizonte und Deutungssphären).

Zumal die Sehnsüchte und Erfordernisse:

Sich (Jemandem bis [gar Ersatzweise] Jemanden [Anderes?], zumindest aber Etwas – namentlich

einem Denken, Empfinden pp.) zu unterwerfen, situativen und sogar

überzeitlichen Wandel erfahren

(lassen können).

Gerade all die, zumal didaktisch so häufig zumindest unbeliebten/unklar erscheienden,

Dritten ‚neben‘, ‚hinter‘ und ‚über‘, wenigstens aber ‚zwischen‘, entweder als

‚aktiv‘ oder als ‚passiv‘ bezeichneten bis

‚rein‘ verlangten, längst nicht etwa

allein verbalen Geschlechter von Sprachen (vgl. insbesonder soclhe die auch ein neutrales Genus verbi

verwenden; D.C.), sind charakteristisch graue bis bunte

Eigenschaften jedenfalls des und der Menschen.

Auch und sogar

gerade ‚Männer‘ sind ja weder so simpel (wie unsere/die

sie repräsentierenden Denkformen und

Vorstellungskategorien/Erfahrungsreichweitenfirmamente),

noch bewährt sich der Menschen dementsprechende Einteilung

tür alle Persönlichkeiten,

respektive nicht in allen ‚Fällen‘.

«Ich glaube [sic! Im Sinne von ‚vermute‘ / ‚erwarte‘ bis

‚unterstelle‘ / ‚behaupte‘], dass man sich über seine eigene Intuition klarer werden kann. Und das geht nur

in Auseinanldersetzung

mit sich selber [Wobei gerade die Betrachtung der Verhaltens- und Intuitionsmuster

anderer Leute nicht hinderlich sein muss, solange/wo sie nicht allein als Vorwand/Vorwirf

dient, selbst nicht-so zu sein/werden zu müssen;

O.G.J.].

Also wenn ich ein Mensch bin, der immer gerne

beliebt sein möchte, dann werden meine intuitiven Handlungen, die ich

vollziehe, aus meiner Erfagrung heraus, sich meistens in diesem Muster bewegen.

Das heißt, ich werde intuitiv Handlungen vollziehen, die [nach dem Wirkprinzip der sich (genaugenommen

nur scheinbar) von selbst erfüllenden Profezeihungen; P.W.]

das Ergebnis haben, dass ich von den anderen wieder geliebt werde.

Wenn ich ein Mensch bin, der eher auf Macht aus

ist, dann werd ich meine intuitiven Entscheidungen eher an diesem Muster

orientieren.

Und ich glaub [sic!], was man lernen kann ist,

dieses Muster zu erkennen, an dem [sich] meine

eigene Intuition [vgl.

G.P.'s Aktenlage auf dem Schreibtisch unseres inneren Archivars]

entlang handelt. Also etwas über mich zu erfahren, über meinen Resonanzboden,

auf dem jede Intuition wächst. Und das ist eine Form von Selbsterkennis, die

mir helfen kann: Weil ich ja vielleicht diesem

Muster nicht mein Leben lang folgen möchte; und damit meine Intuitionen ein

Stück weit steuern kann.» (Reiner Linde; verlinkende Hervorhenungen O.G.J.)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Zudem ist/bleibt und wird der

Keller gleich nebenan beinahe/eher noch

peinlicher, als die (kränkende

bzw. hinein- bis herausredenwollende Verhaltens-)Erklärung

mit dem / durch den persöblichen Charakter - sprich: die Nichtänderungsfähigkeit oder gar die

Nichtänderungsbereitschaft des selben - da der

so wertvolle Gründeleller auch und gerade dem ‚ganzen Verstand‘ droben, die besonders

auch drinnen in und von Vernunften

unaufgehobene

Widersprüchlichkeit seiner eigenen Verstandesgründe Wahlentscheidungen

und axiomatische nie-Alternativlosigkeit vorzuenthalten, äh arbeitsteilig zu

deligieren bzw. wegzusperren, ermöglicht.

UndװAber - zumal falls nzw. wo Sie/Euer

Gnaden, oder sonst wer, eine Anklage wider jemanden/sich, bis

gar nach Verbesserung oder Heilung, suchen –

die (![]() zunächst F-)Skla (genannte, sozialpsycho-logische

‚Frankfurter‘

Erhebungsmethode) zur

zunächst F-)Skla (genannte, sozialpsycho-logische

‚Frankfurter‘

Erhebungsmethode) zur ![]() Beschreibung

(nicht allein/erst von so benachbart

‚extrem-fundamentalen'‘ Vorgängen, wie etwa bei bestimmten Gruppen-‚Experimenten‘ zur/der Aufhebung von emphatischen, rechtlichen, ethischen, gar

zivilisatorischer pp. Hemmschwellen - eben

nicht allein abgebrochenen im ‚Labor‘ des Stanford

'prison') bis vergleichenden,

immerhin demoskopischen, Messung: Wie

Beschreibung

(nicht allein/erst von so benachbart

‚extrem-fundamentalen'‘ Vorgängen, wie etwa bei bestimmten Gruppen-‚Experimenten‘ zur/der Aufhebung von emphatischen, rechtlichen, ethischen, gar

zivilisatorischer pp. Hemmschwellen - eben

nicht allein abgebrochenen im ‚Labor‘ des Stanford

'prison') bis vergleichenden,

immerhin demoskopischen, Messung: Wie

![]() autoritär sich ‚eine‘ soziale, bis individuelle, Person/Persönlichkeit verhält,

oder gerade denkt – ‚illustriert‘ / operationalisiert (benannt also konkret

trennend und systematisch/wissenschaftlich untersuchend)

wichtige Aspekte / Auswirlungen von (so gerene verwechselte und etwa zwischen Ebenen bzw.

Seiten vermischte Polaritäten, sich wechselseitig ja durchaus interveri erend

überlappender / durchdringender Sphären wie):

autoritär sich ‚eine‘ soziale, bis individuelle, Person/Persönlichkeit verhält,

oder gerade denkt – ‚illustriert‘ / operationalisiert (benannt also konkret

trennend und systematisch/wissenschaftlich untersuchend)

wichtige Aspekte / Auswirlungen von (so gerene verwechselte und etwa zwischen Ebenen bzw.

Seiten vermischte Polaritäten, sich wechselseitig ja durchaus interveri erend

überlappender / durchdringender Sphären wie):

![]()

![]() Mehr oder minder viel

Reiz- bzw. Affizierbarkeit, bis Betroffenheit, des/der Menschen versus Ablenkungstolleranz, oder gar Irritierungsimunität,

zumal durch/von/gegen immerhin unerwünschte/n,

oder sogar unerwartete/n, Ereignissen / Meinungen

/ Verhaltensweisen (zumal anderer oder 'wichtiger' Leute).

- Reizbarkeit(en) / Wahrnehmungsfähigkeiten

gehören bekanntlich immerhin zu den Voraussetzungen

naturwissenschaftlicher Lebensdefinition, deren - sebst und zumal

auch kontemplative - Aufhebung ja so

gerne mit selektierenden Issolierungs-

bis Tötungsentscheidungen ‚verwechselt‘

(bis nebenan

zu begründen oder gar gleich zu rechtfertigen

versucht bzw. ausgeführt)

werden. Aber auch die Bereitschaft, bzw. Versuchung, sich jederzeit / sofort – insbesondere von Widerständen

– nicht etwa nur/immerhin an der vorgesehenen Art und Weise der, noch weiter drüben öieber

‚Durchführung‘ genannten, Durchsetzung eines (bestimmten, bis erst recht jeden) Vorhabens

hindern zu lassen, gilt daher bekanntlich als (über)lebensuntüchtig –

so dass droben nebenan insbesondere die Tugend der Treue ausgerechnet zur Zielerreichung (respektive das, bis alles – ggf. etwa namentlich, bis auf Vertrags- oder gar Beziehungstreue - was dafür gehalten wird) hohes Ansehen

genießt/reklamiert, äh gleich verabsolutierbare Notwendigkeit

sei.

Mehr oder minder viel

Reiz- bzw. Affizierbarkeit, bis Betroffenheit, des/der Menschen versus Ablenkungstolleranz, oder gar Irritierungsimunität,

zumal durch/von/gegen immerhin unerwünschte/n,

oder sogar unerwartete/n, Ereignissen / Meinungen

/ Verhaltensweisen (zumal anderer oder 'wichtiger' Leute).

- Reizbarkeit(en) / Wahrnehmungsfähigkeiten

gehören bekanntlich immerhin zu den Voraussetzungen

naturwissenschaftlicher Lebensdefinition, deren - sebst und zumal

auch kontemplative - Aufhebung ja so

gerne mit selektierenden Issolierungs-

bis Tötungsentscheidungen ‚verwechselt‘

(bis nebenan

zu begründen oder gar gleich zu rechtfertigen

versucht bzw. ausgeführt)

werden. Aber auch die Bereitschaft, bzw. Versuchung, sich jederzeit / sofort – insbesondere von Widerständen

– nicht etwa nur/immerhin an der vorgesehenen Art und Weise der, noch weiter drüben öieber

‚Durchführung‘ genannten, Durchsetzung eines (bestimmten, bis erst recht jeden) Vorhabens

hindern zu lassen, gilt daher bekanntlich als (über)lebensuntüchtig –

so dass droben nebenan insbesondere die Tugend der Treue ausgerechnet zur Zielerreichung (respektive das, bis alles – ggf. etwa namentlich, bis auf Vertrags- oder gar Beziehungstreue - was dafür gehalten wird) hohes Ansehen

genießt/reklamiert, äh gleich verabsolutierbare Notwendigkeit

sei.

![]() Mehr oder weniger strikte Geschlossenheit

persönlicher Überzeugtheiten, bis Treue dazu, versus

Fähigkeit/Bereitschaft zur (gleich gar, doch nicht allein,

droben reflektierten) Änderung, bis gar Überwindung,

der jeweiligen (eigenen/angeeigneten)

Vorstellungswelt(en) /

Gewissheiten (namentlich über/von 'richtig und falsch').

- Gerade die/autentische Überzeugtheit von (quasis 'ersatzweise' auch bis

eher das, aber kaum weniger leicht manipulierbare als [zumal quantitativ

messend] überprüfbar erscheinende, exakt synchronisierende

Bekenntnis zu – ferner so gerne mit

'ihren'/so mur silbern repräsentierten

Inhalten/Gegenständen vertauschten bis gleichgesetzen) Sätzen

/ Formeln wird, bereits eher zu wenig

bekannter maßen (doch

dafür) treu, als 'Glaube'

missverstanden bis wohlerzogen

bemüht überhöht/vergottet (was eben mit der irrigen Reduzierung / Unterwerfungsversuchen von relationalen

[inner- und zwischen]wesentlichen Beziehungen EMuN/aH ä\ðåîà nebenan unter

inhaltliche/s [gleich gar droben mit Vernunft verwechseltem/n]

Wissen/Kenntnissen

korespondiert).

Mehr oder weniger strikte Geschlossenheit

persönlicher Überzeugtheiten, bis Treue dazu, versus

Fähigkeit/Bereitschaft zur (gleich gar, doch nicht allein,

droben reflektierten) Änderung, bis gar Überwindung,

der jeweiligen (eigenen/angeeigneten)

Vorstellungswelt(en) /

Gewissheiten (namentlich über/von 'richtig und falsch').

- Gerade die/autentische Überzeugtheit von (quasis 'ersatzweise' auch bis

eher das, aber kaum weniger leicht manipulierbare als [zumal quantitativ

messend] überprüfbar erscheinende, exakt synchronisierende

Bekenntnis zu – ferner so gerne mit

'ihren'/so mur silbern repräsentierten

Inhalten/Gegenständen vertauschten bis gleichgesetzen) Sätzen

/ Formeln wird, bereits eher zu wenig

bekannter maßen (doch

dafür) treu, als 'Glaube'

missverstanden bis wohlerzogen

bemüht überhöht/vergottet (was eben mit der irrigen Reduzierung / Unterwerfungsversuchen von relationalen

[inner- und zwischen]wesentlichen Beziehungen EMuN/aH ä\ðåîà nebenan unter

inhaltliche/s [gleich gar droben mit Vernunft verwechseltem/n]

Wissen/Kenntnissen

korespondiert).

![]() Mehr oder minder 'ermüdliche',

gar zivilisiert die eingesetzen

Mittel begrenzende (oder immerhin den vorherrschenden 'Kultur'-Vorstellungen/Regeln ent- bzw. widersprechend totalitäre)

Arten und Weisaen des Umgangs mit (namentlich was Versuche der Einflussnahme angeht auf)

für/als unerwünscht,

unzureichend, oder gar falsch bis gefährlich resoektive verboten gehaltenens / wahrnenommenes Verhalten (nicht notwendigerweise nur oder hauptsächlich

andere Leute): Was (alles) wann

aus Spektren der Motivationsmittel (Legitimieren, in Kenntnis setzen, Anreizen,

Drohen, Santionieren) also wie

handelnd Verwsendung

findet?

Mehr oder minder 'ermüdliche',

gar zivilisiert die eingesetzen

Mittel begrenzende (oder immerhin den vorherrschenden 'Kultur'-Vorstellungen/Regeln ent- bzw. widersprechend totalitäre)

Arten und Weisaen des Umgangs mit (namentlich was Versuche der Einflussnahme angeht auf)

für/als unerwünscht,

unzureichend, oder gar falsch bis gefährlich resoektive verboten gehaltenens / wahrnenommenes Verhalten (nicht notwendigerweise nur oder hauptsächlich

andere Leute): Was (alles) wann

aus Spektren der Motivationsmittel (Legitimieren, in Kenntnis setzen, Anreizen,

Drohen, Santionieren) also wie

handelnd Verwsendung

findet?

![]() Mehr ider minder ausgeprägte verhaltensfaktische Tragfähigkeit, bis gar

zwischenmenschliche Handlungskapazitäten immerhin erweiternde (wechselseitige – etwa asymetrische,

tauschhändlerische, leidenschaftliche pp.) Beziehungsformen (doch insbesondere Kooperationsermöglichungen gegenüber Koexistenzverunmöglichung

bedeutende), bei/trotz/wegen drunten widersprüchlich

fortbestehender / wiederholter - inhaltlich zumal bis immerhin 'denkerischer', aber eben auch was

das Bemnehmen/Verhalten

(immerhin in manchen bis vielen) zumindest je einer Person wichtigen

Hinsichten, angeht - Handlungsweisen.

Mehr ider minder ausgeprägte verhaltensfaktische Tragfähigkeit, bis gar

zwischenmenschliche Handlungskapazitäten immerhin erweiternde (wechselseitige – etwa asymetrische,

tauschhändlerische, leidenschaftliche pp.) Beziehungsformen (doch insbesondere Kooperationsermöglichungen gegenüber Koexistenzverunmöglichung

bedeutende), bei/trotz/wegen drunten widersprüchlich

fortbestehender / wiederholter - inhaltlich zumal bis immerhin 'denkerischer', aber eben auch was

das Bemnehmen/Verhalten

(immerhin in manchen bis vielen) zumindest je einer Person wichtigen

Hinsichten, angeht - Handlungsweisen. ![]() Gerade umgebende

Bildunge hilft eben erheblich

zur Aufrechterhaltung und Tradierung von, aber eben auch bei (immerhin überformenden) Veränderungen

gar aller vorfindlicher charakterlicher Eigenschaften bis Tauglichkeiten.

Gerade umgebende

Bildunge hilft eben erheblich

zur Aufrechterhaltung und Tradierung von, aber eben auch bei (immerhin überformenden) Veränderungen

gar aller vorfindlicher charakterlicher Eigenschaften bis Tauglichkeiten.

Wer

dazu neigt: ‚Versuche/Bedürfnisse des/der Anderen, bis gleich gar gegnerisches, Meinen (bis Aussehen pp.) zuerst/überhaupt (noch) zutreffend verstehen/mit-

bis nachvollziehen (also

zumal nicht notwendigerweise sofort nur als

völlig falsch, bis rein bösartig behandeln), respektive auch/sogar

ein/das ‚Nein‘ höflich entgegenkommend, bis leise, halten, zu s/wollen / können‘, als ‚wetterwendisch beliebige, leichtfertig unernsthaft (gar gegenteilig, gemeinte),

bis dumme/gefährliche, Untreue gegenüber den eigenen, bis heiligen, Prinzipien (des einzig Richtigen und Notwendigen),

Wahrheits-Überzeugungen,

Interessen und/oder Standpunkten‘

zu deuten/empfinden –

muss sich nicht etwa/weiter darüber verwundern:

‚Verhandlungen mit Kompromissen, pausenqualifizierten

Dialog oder gleich jegliche diplomatische

Überzeugungs- oder Ver- und Ausgleichsarbeten,

bis List(en)‘, als

‚betrügerischen Verrat, und/aber sich selbst – äh alle(s) um sich / die (Wir-)Eigengruppe (‚uns‘) her – ‚eigentlich‘

im permanenten Gefechts(bereitschafts)-, bis Kriegszustand‘, zu erleben.

Besonders tief beeindrucken/affizieren

wohl der Charaktere, bis der Persönlichkeiten, Verschiedenheiten

Vielzahlen (des und) der Menschen. – Meinungs- bis sogar

Überzeugungsänderungen,

erst recht durch Verhalten(sanpassungen) qualifiziertes Umsinnen, ‚auch nur/immerhin/dagegen‘ für/als möglich

zu halten/erwarten, folglich … Sie/Euer Gnaden haben/trifft

die Qual der Wahlen.

Neben, bis in (oder ‚durch die‘?), sehr

vielen Möglichkeiten. (droben – ohnehin eher) sich (als etwa andere) zu ändern, darunter

gar auch zu (ver)besseren, respektive (Vorfindliches –

vorzugsweise wohlwollend, anstatt ‚wohlmeinend‘) zu überwinden

(zumal anstatt ‚aufzulösen‘)

– können & dürfen manche Menschen manchmal, zumal

hier, auch so (gar un)vollendet

bleiben (s/wollen), wie etwa Sie/Euer Gnaden (es vielleicht bereits / ‚gemeint‘) sind.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

‚Weiter‘

in Gründekeller des Wehrhauses |